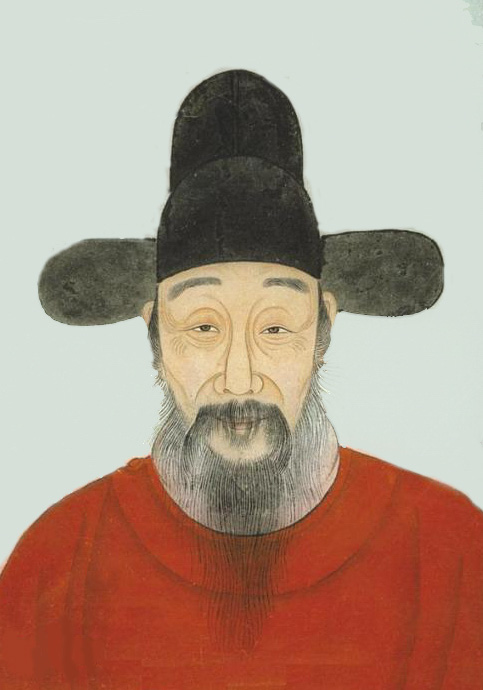

歸有光簡介

歸有光(1506~1571)明代官員、散文家。字熙甫,又字開甫,別號震川,又號項脊生,漢族,江蘇昆山人。嘉靖十九年舉人。會試落第八次,徙居嘉定安亭江上,讀書談道,學徒眾多,60歲方成進士,歷長興知縣、順德通判、南京太仆寺丞,留掌內閣制敕房,與修《世宗實錄》,卒于南京。歸有光與唐順之、王慎中兩人均崇尚內容翔實、文字樸實的唐宋古文,并稱為嘉靖三大家。由于歸有光在散文創作方面的極深造詣,在當時被稱為“今之歐陽修”,后人稱贊其散文為“明文第一”,著有《震川集》、《三吳水利錄》等。

〔? 歸有光的詩文(7篇)歸有光的名句(10條)〕家庭情況

科舉不順

歸有光于明武宗正德元年十二月二十四日(1507年1月6日)出生在蘇州府太倉州昆山縣(今江蘇昆山)宣化里一個日趨衰敗的大族之中。他八歲時,年僅二十五歲的母親就丟下三子兩女與世長辭,父親是個窮縣學生,家境急遽敗落。也許就是這種困境,迫使年幼的歸有光過早地懂得了人間憂難,開始奮發攻讀。

歸有光自幼明悟絕人,九歲能成文章,十歲時就寫出了洋洋千余言的《乞醯論》,十一、二歲“已慨然有志古人”,十四歲應童子試,二十歲考了個第一名,補蘇州府學生員,同年到南京參加鄉試。“弱冠盡通六經、三史、大家之文”的歸有光,開始時對舉業滿懷信心,但他參加鄉試卻連連落第,五上南京,榜上無名,其間慘淡經營,寒窗十五載。嘉靖十九年(1540年),三十五歲的歸有光參加南京鄉試,受到主考官張治的欣賞,把他視為國士,稱他是“賈(誼)、董(仲舒)再世”,將其拔為第二名舉人,期待歸有光能更進一尺,早日成為進士。此時的歸有光已是縱觀三代兩漢之文,遍覽諸子百家,上自九經二十一史,下至農圃醫卜之屬無所不博。歸有光的古文和俞仲蔚的詩歌、張子賓的制藝被譽為“昆山三絕”。以歸有光的才學和聲望,考取進士應是勝券在握了。在鄉試高中的同年冬天,歸有光雇上車馬日夜兼程北上,準備應第二年的禮部會試。誰知這次會試竟是名落孫山。

南下還鄉后,歸有光移居就近的嘉定安亭江上,開始了一邊讀書應試,一邊談道講學的生涯。四方學士紛紛慕名而來,少時十幾人,多時百余人。歸有光的家境一直困貧,全靠妻子王氏料理家事維持生計。居安亭期間,王氏治田四十余畝,督僮奴墾荒,用牛車灌水,以所收米糧供全家及弟子之食,讓歸有光專心講學。歸有光縱論文史,談經說道,一時間弟子滿門,海內學者文士皆稱歸有光為震川先生。

歸有光名揚海內,連恃才居傲的徐文長(徐渭)對歸有光也肅然起敬。一日,狀元出身的禮部侍郎諸大綬回鄉招請徐文長聚會。可是從黃昏一直等到深夜,徐文長才遲遲而來。問其緣由,說“避雨一士人家,見壁門懸‘歸有光今歐陽子也’,回翔雒讀,不能舍去,是以遲耳”。諸大綬命仆人取那軸歸有光的文章來,張燈快讀,相對嘆賞,至于達旦。

然而,歸有光的命運卻是困蹇不堪。三年一次的會試,次次遠涉千里而去,一連八次都是落第而歸。其間四十三歲時,失去了最心愛的長子,時隔一年,又失去了任勞任怨、與己分憂的妻子王氏。仕途的蹭蹬,把這位名揚海內的古文家長期拋棄在荒江僻壤之上。加之失子喪妻的哀痛,使他的生活更加艱難。不過,坎坷的生活,倒也磨煉了歸有光深沉堅毅、不屈服于權勢與惡運的性格。

嘉靖三十三年(1554年),倭寇作亂,歸有光入城籌守御,并寫下《備倭事略》、《論御倭書》、《上總制書》等,分析敵情,條陳方略,向當局獻計獻策。后來他還寫下《昆山縣倭寇始末書》、《海上紀事十四首》等,流露了同仇敵愾的愛國情感。

勇抗巨子

明代科舉場上舞弊之風甚盛,雖不重唐代的行卷之習,但是有宗師和大官僚的提攜是仕進的重要捷徑。歸有光久困場屋,對這一科舉內幕應是十分明了的。可是,他卻絕不從旁門邪道躋身仕途。鄉試中舉時的宗師張治對歸有光十分欣賞,他為歸有光后來三番五次不能中式深感惋惜,幾次“欲以舊誼招致之”,然歸有光“卒守正不一往”。歸有光屢不中式時,明穆宗尚未登位。穆宗身邊的一位寵幸的宦官慕歸有光之名,讓侄子拜歸有光為師,并幾次讓歸有光進京私謁自己,都被歸有光斷然拒絕。穆宗登位后,這位宦官權勢更大,歸有光仍然絕不與之往來。歸有光耿介正直、不事權貴的品格,表現在他整個人生的各個方面。在古文領域里,他始終堅持己見,不為群言所惑,敢于與當時統治文壇的“巨子”相抗爭。

明代自開國之初的劉基、宋濂等留下一些好文章后,文壇上就開始彌漫起一股浮飾摹古的風氣。從永樂到成化的幾十年間,久居館閣的“三楊”(楊士奇、楊榮、楊溥)統領文壇,提倡昌明博大的文體,作文雍容華貴、平庸空泛,號稱“臺閣體”。于是有以李夢陽、何景明為首的“前七子”起來反對“臺閣體”。他們主張“文必秦漢,詩必盛唐”,句摹字擬,以佶屈聱牙為高古。李、何七子致力于詩,散文并非所長,但是聲勢之盛,曾左右一世。到了嘉靖年間,李攀龍、王世貞等“后七子”又繼“前七子”而起,推波助瀾,變本加厲,摹古之風愈演愈烈。歸有光就是在這種散發著霉臭的摹古風氣中異軍突起的勇士,是一位敢于反抗潮流的正直文學家。

王世貞和歸有光是同鄉人,比歸有光稍晚。但王世貞從二十二歲進士及第后,官運亨通,步步高升,官至南京刑部尚書,以雄才博學,領袖文壇。這時的歸有光,雖已頗有聲名,但畢竟還是一個身處窮鄉僻壤的布衣老儒。用錢謙益的話說,是一個“獨抱遺經于荒江虛市之間”的“老舉子”。就是這樣一個鄉間窮儒生,竟然敢與不可一世的王世貞抗爭。歸有光在《項思堯文集序》中,批判王世貞的言辭十分激烈,其中說:“蓋今世之所謂文者難言矣。未始為古人之學,而茍得一二妄庸人為之巨子,爭附和之,以詆排前人……文章至于宋、元諸名家,其力足以追數千載之上,而與之頡頏,而世直以蚍蜉撼之,可悲也!無乃一二妄庸人為之巨子以倡導之歟?”歸有光公開把王世貞譏之為“妄庸巨子”,王世貞得知后甚為惱火,說:“妄誠有之,庸則未敢聞命。”歸有光毫不客氣地回敬道:“唯妄故庸,未有妄而不庸者也。”王世貞在晚年完全改變了對歸有光的看法,在為歸有光像寫的《歸太仆贊》序中說:“先生于古文詞,雖出之自史、漢,而大較折衷于昌黎、廬陵,當其所得,意沛如也。不事雕飾而自有風味,超然當代名家矣,”贊云:“千載有公,繼韓、歐陽。余豈異趨,久而始傷。”他在給歸有光古文很高評價的同時,也道出了自己的“遲暮自悔”之情。歸有光用自己的理論和創作實踐終于使他的對手為之折服。

晚年入仕

歸有光雖然“八上公車而不遇”,但還是不愿甘休。嘉靖四十四年(1565年),歸有光第九次參加會試時終于中了個三甲進士,這時他年已六十。滿腹詩文經義,一心想為國出力的歸有光雖年已花甲,壯志依舊未衰。因為歸有光是三甲出身,不能授館職,只能到僻遠的長興當知縣。

長興地處山區,長期沒有知縣,大小事務都由胥吏把持,豪門大族勾結官府為非作歹,監獄里關滿了無辜的百姓,盜賊公行,民間雞犬不寧。當時有人勸歸有光不要去上任,以待更換,但他卻毅然前往。他到長興后的第一件事就是興辦學校,培養后進。第二件事是整治惡吏,平反冤獄。把無辜辦了死罪的三十余人省釋出獄,為無辜受誣入獄的一百零七人平了反,把魚肉百姓的惡吏和捕卒快手嚴加法辦。每次審判聽訟都讓婦女兒童環立案前,不用官話而用吳語審訊,以便百姓申訴。常常當堂決斷,而極少具獄。對已入獄者按律令給衣食。一重囚母死,歸有光準許他回家料理喪事后自己返回。那重囚料理完喪事后不聽旁人嗾使,竟然自己返回。

歸有光一心想學習兩漢循吏,做廉潔剛正之官。上司之命若不便施行便擱置不辦,而“直行己意”,他公開在《長興縣編審告示》中宣布:“當職謬寄百里之命,止知奉朝廷法令,以撫養小民;不敢阿意上官,以求保薦,是非毀譽,置之度外,不恤也。”在知長興的短短兩年中,歸有光頗著政績,深受百姓擁戴,但是這卻召來豪強、大吏的不滿。隆慶二年(1568年),六十三歲的歸有光終因得罪豪強和上官,而被調任順德府(今河北邢臺)通判,管理馬政。按明制,“進士為令,無為遷倅”。所以歸有光的升遷實為重抑。對這一不公平的降職,歸有光非常憤慨,他曾氣憤地說:“號稱三輔近,不異湘水投。”并連上兩疏要求辭官,但被朝廷公卿扣壓不能上達。歸有光抵任后,筑土室一間,整日躲在其中,讀書自娛,以示不滿。歸有光雖然對遷升順德通判大為不滿,但一到任上卻還是兢兢業業,一絲不茍。他利用馬政通判的清閑,廣閱史籍,采訪掌故,修了一部完備的《馬政志》。

抱憾病卒

隆慶四年(1570年),歸有光到北京朝賀萬壽節。同年,受大學士高拱、趙貞吉推薦,升為南京太仆寺寺丞。后來又被首輔李春芳留在內閣,掌內閣制敕房,纂修《世宗實錄》,身列文學侍從之位。歸有光仕途晚達,十分興奮,期望自己能借機閱讀許多內府秘藏,在學術上獲得更深的造詣。但終因勞累過度,在敕房任職僅一年,便身染重病,終于隆慶五年正月十三日(1571年2月7日)抱恨而逝,時年六十六歲。葬于昆山城東南門內金潼里(今郵電局附近)。

人物生平

歸有光正德元年十二月二十四(即公元1507年1月6日)出生在一個累世不第的寒儒家庭,早年從師于同邑魏校。嘉靖十九年(1540年)中舉,后曾八次應進士試皆落第。徙居嘉定(今上海市嘉定區)安亭,讀書講學,作《冠禮》、《宗法》二書。從學的常數百人,人稱“震川先生”。他考察三江古跡,認為太湖入海的道路,只有吳淞江,而吳淞江狹窄,潮泥填淤,漸漸地就堙塞,只要合力浚治,使太湖的水向東流,其他的水道就可不勞而治,為此寫了《三吳水利錄》后來,海瑞以右僉都御史巡撫應天十府,興修水利,主持疏通吳淞江時,許多方面均采用了他的建議。

嘉靖三十三年倭寇作亂,歸有光入城籌守御,作《御倭議》。嘉靖四十四年(1565)他60歲始成進士,授湖州長興縣(今浙江長興縣)知縣。他重視教化,治政廉明。每逢處理訴訟事宜,務明事實真相。當時長興縣內盜賊極多,官府亂抓一批無辜者,他用計擒獲盜首,使獄中蒙冤受屈者30多人獲釋。因得罪豪門與上司,調任順德(河北邢臺)通判,專門管轄馬政。由大學士高拱、趙貞吉推薦,于隆慶四年(1570)為南京太仆寺丞,留掌內閣制敕,修《世宗實錄》,隆慶五年正月十三(即公元1571年2月7日)卒于南京,年六十六歲。 葬于昆山城東南門內金潼里(今郵電局附近)。今昆山歸有光墓,為旅游景點一。

富藏書。其父在成化初,已筑書室百楹于安亭江上,名為“世美堂”。他又多方尋找采購。夫人王氏,亦極喜藏書,聽說有零冊散編,則令女仆訪求,置書達數千卷。聲稱平生無它嗜,獨好書籍,以冶性情。藏書印有“世美堂印”、“世美堂瑯玡王氏珍玩”、“一往情深”、“魏國文正公二十二代女”等。編輯有《諸子匯函》,上自周代的鬻熊《鬻子》,下自當代的宋濂《龍門子》,共94家著作,是明末以前收錄子部書最多的一部叢書。

寶界山居記

太湖,東南巨浸也,廣五百里,群峰出于波濤之間以百數。而重涯別塢,幽谷曲隈,無非仙靈之所棲息。天下之山,得水而悅,水或束隘迫狹,不足以盡山之奇;天下之水,得山而止,山或孤孑卑稚,不足以極水之趣。太湖漭淼澒洞,沉浸諸山,山多而湖之水足以貯之。意惟海外絕島勝是,中州無有也。故凡奔涌屏列于湖之濱者,皆挾湖以為勝。

自錫山過五里湖,得寶界山,在洞庭之北、夫椒、湫山之間,仲山王先生居之。先生蚤歲棄官,而其子鑒始登第,亦告歸,家庭間日以詩畫自娛。因長洲陸君,來請予為山居之記。

余未至寶界也,嘗讀書萬峰山,盡得湖濱諸山之景。雖面勢不同,無不挾湖以為勝,而馬跡長興,往往在殘霞落照之間,則所謂寶界者,庶幾望見之。昔王右丞輞川別墅,其詩畫之妙,至今可以想見其處。仲山之居,豈減華子岡、欹湖諸奇勝?而千里湖山,豈藍田之所有哉?摩詰清思逸韻,出塵壒之外。而天寶之末,顧不能自引決,以濡羯胡之腥膻。以此知士大夫出處有道,一失足遂不可浣,如摩詰,令人千載有遺恨也。今仲山父子嘉遁于明時,何可及哉!何可及哉!

先妣事略

先妣周孺人,弘治元年二月二十一日生。年十六年來歸。逾年生女淑靜,淑靜者大姊也;期而生有光;又期而生女子,殤一人,期而不育者一人;又逾年生有尚,妊十二月;逾年,生淑順;一歲,又生有功。有功之生也,孺人比乳他子加健。然數顰蹙顧諸婢曰:“吾為多子苦!”老嫗以杯水盛二螺進,曰:“飲此,后妊不數矣。”孺人舉之盡,喑不能言。

正德八年五月二十三日,孺人卒。諸兒見家人泣,則隨之泣。然猶以為母寢也,傷哉!于是家人延畫工畫,出二子,命之曰:鼻以上畫有光,鼻以下畫大姊。以二子肖母也。

孺人諱桂。外曾祖諱明。外祖諱行,太學生。母何氏,世居吳家橋,去縣城東南三十里;由千墩浦而南,直橋并小港以東,居人環聚,盡周氏也。外祖與其三兄皆以資雄,敦尚簡實;與人姁姁說村中語,見子弟甥侄無不愛。

孺人之吳家橋則治木綿;入城則緝纑,燈火熒熒,每至夜分。外祖不二日使人問遺。孺人不憂米鹽,乃勞苦若不謀夕。冬月爐火炭屑,使婢子為團,累累暴階下。室靡棄物,家無閑人。兒女大者攀衣,小者乳抱,手中紉綴不輟。戶內灑然。遇僮奴有恩,雖至棰楚,皆不忍有后言。吳家橋歲致魚蟹餅餌,率人人得食。家中人聞吳家橋人至,皆喜。有光七歲,與從兄有嘉入學,每陰風細雨,從兄輒留,有光意戀戀,不得留也。孺人中夜覺寢,促有光暗誦《孝經》即熟讀,無一字齟齬,乃喜。

孺人卒,母何孺人亦卒。周氏家有羊狗之痾。舅母卒,四姨歸顧氏,又卒,死三十人而定。惟外祖與二舅存。

孺人死十一年,大姊歸王三接,孺人所許聘者也。十二年,有光補學官弟子,十六年而有婦,孺人所聘者也。期而抱女,撫愛之,益念孺人。中夜與其婦泣,追惟一二,仿佛如昨,馀則茫然矣。世乃有無母之人,天乎?痛哉!

寒花葬志

婢,魏孺人媵也。嘉靖丁酉五月四日死。葬虛丘。事我而不卒,命也夫!

婢初媵時,年十歲,垂雙鬟,曳深綠布裳。一日天寒,爇火煮荸薺熟,婢削之盈甌,予入自外,取食之,婢持去不與。魏孺人笑之。孺人每令婢倚幾旁飯,即飯,目眶冉冉動,孺人又指予以為笑。

回思是時,奄忽便已十年。吁,可悲也已!

項脊軒志

項脊軒,舊南閣子也。室僅方丈,可容一人居。百年老屋,塵泥滲漉,雨澤下注;每移案,顧視,無可置者。又北向,不能得日,日過午已昏。余稍為修葺,使不上漏。前辟四窗,垣墻周庭,以當南日,日影反照,室始洞然。又雜植蘭桂竹木于庭,舊時欄楯,亦遂增勝。借書滿架,偃仰嘯歌,冥然兀坐,萬籟有聲;而庭堦寂寂,小鳥時來啄食,人至不去。三五之夜,明月半墻,桂影斑駁,風移影動,珊珊可愛。(堦寂寂 一作:階寂寂)

然余居于此,多可喜,亦多可悲。先是庭中通南北為一。迨諸父異爨,內外多置小門,墻往往而是。東犬西吠,客逾庖而宴,雞棲于廳。庭中始為籬,已為墻,凡再變矣。家有老嫗,嘗居于此。嫗,先大母婢也,乳二世,先妣撫之甚厚。室西連于中閨,先妣嘗一至。嫗每謂余曰:”某所,而母立于茲。”嫗又曰:”汝姊在吾懷,呱呱而泣;娘以指叩門扉曰:‘兒寒乎?欲食乎?’吾從板外相為應答。”語未畢,余泣,嫗亦泣。余自束發,讀書軒中,一日,大母過余曰:”吾兒,久不見若影,何竟日默默在此,大類女郎也?”比去,以手闔門,自語曰:”吾家讀書久不效,兒之成,則可待乎!”頃之,持一象笏至,曰:”此吾祖太常公宣德間執此以朝,他日汝當用之!”瞻顧遺跡,如在昨日,令人長號不自禁。

軒東,故嘗為廚,人往,從軒前過。余扃牖而居,久之,能以足音辨人。軒凡四遭火,得不焚,殆有神護者。

項脊生曰:“蜀清守丹穴,利甲天下,其后秦皇帝筑女懷清臺;劉玄德與曹操爭天下,諸葛孔明起隴中。方二人之昧昧于一隅也,世何足以知之,余區區處敗屋中,方揚眉、瞬目,謂有奇景。人知之者,其謂與坎井之蛙何異?”(人教版《中國古代詩歌散文欣賞》中無此段文字;滬教版無此段。)

余既為此志,后五年,吾妻來歸,時至軒中,從余問古事,或憑幾學書。吾妻歸寧,述諸小妹語曰:”聞姊家有閣子,且何謂閣子也?”其后六年,吾妻死,室壞不修。其后二年,余久臥病無聊,乃使人復葺南閣子,其制稍異于前。然自后余多在外,不常居。

庭有枇杷樹,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如蓋矣。

順德府通判廳記

余嘗讀白樂天《江州司馬廳記》,言“自武德以來,庶官以便宜制事,皆非其初設官之制,自五大都督府,至于上中下那司馬之職盡去,惟員與俸在。”余以隆慶二年秋,自吳興改倅邢州,明年夏五月蒞任,實司那之馬政,今馬政無所為也,獨承奉太仆寺上下文移而已。所謂司馬之職盡去,真如樂天所云者。

而樂天又言:江州左匡廬,右江、湖,土高氣清,富有佳境,守土臣不可觀游,惟司馬得從容山水間,以足為樂。而邢,古河內,在太行山麓,《禹貢》衡津、大陸,并其境內。太史公稱”邯鄲亦漳、河間一都會”,“其謠俗猶有趙之風”,余夙欲覽觀其山川之美,而日閉門不出,則樂天所得以養志忘名者,余亦無以有之。然獨愛樂天襟懷夷曠,能自適,現其所為詩,絕不類古遷謫者,有無聊不平之意。則所言江州之佳境,亦偶寓焉耳!雖徽江州,其有不自得者哉?

余自夏來,忽已秋中,頗能以書史自誤。顧街內無精廬,治一土室,而戶西向,寒風烈日,霖雨飛霜,無地可避。幾榻亦不能具。月得俸黍米二石。余南人,不慣食黍米,然休休焉自謂識時知命,差不愧于樂天。因誦其語以為《廳記》。使樂天有知,亦以謂千載之下,乃有此同志者也。

吳山圖記

吳、長洲二縣,在郡治所,分境而治。而郡西諸山,皆在吳縣。其最高者,穹窿、陽山、鄧尉、西脊、銅井。而靈巖,吳之故宮在焉,尚有西子之遺跡。若虎丘、劍池及天平、尚方、支硎,皆勝地也。而太湖汪洋三萬六千頃,七十二峰沉浸其間,則海內之奇觀矣。

余同年友魏君用晦為吳縣,未及三年,以高第召入為給事中。君之為縣,有惠愛,百姓扳留之,不能得,而君亦不忍于其民。由是好事者繪《吳山圖》以為贈。

夫令之于民,誠重矣。令誠賢也,其地之山川草木,亦被其澤而有榮也;令誠不賢也,其地之山川草木,亦被其殃而有辱也。君于吳之山川,蓋增重矣。異時吾民將擇勝于巖巒之間,尸祝于浮屠、老子之宮也,固宜。而君則亦既去矣,何復惓惓于此山哉?昔蘇子瞻稱韓魏公去黃州四十馀年而思之不忘,至以為《思黃州》詩,子瞻為黃人刻之于石。然后知賢者于其所至,不獨使其人之不忍忘而已,亦不能自忘于其人也。

君今去縣已三年矣。一日,與余同在內庭,出示此圖,展玩太息,因命余記之,噫!君之于吾吳有情如此,如之何而使吾民能忘之也!

滄浪亭記

浮圖文瑛居大云庵,環水,即蘇子美滄浪亭之地也。亟求余作《滄浪亭記》,曰:“昔子美之記,記亭之勝也。請子記吾所以為亭者。”

余曰:昔吳越有國時,廣陵王鎮吳中,治南園于子城之西南;其外戚孫承祐,亦治園于其偏。迨淮海納土,此園不廢。蘇子美始建滄浪亭,最后禪者居之:此滄浪亭為大云庵也。有庵以來二百年,文瑛尋古遺事,復子美之構于荒殘滅沒之余:此大云庵為滄浪亭也。

夫古今之變,朝市改易。嘗登姑蘇之臺,望五湖之渺茫,群山之蒼翠,太伯、虞仲之所建,闔閭、夫差之所爭,子胥、種、蠡之所經營,今皆無有矣。庵與亭何為者哉?雖然,錢镠因亂攘竊,保有吳越,國富兵強,垂及四世。諸子姻戚,乘時奢僭,宮館苑囿,極一時之盛。而子美之亭,乃為釋子所欽重如此。可以見士之欲垂名于千載,不與其澌然而俱盡者,則有在矣。

文瑛讀書喜詩,與吾徒游,呼之為滄浪僧云。