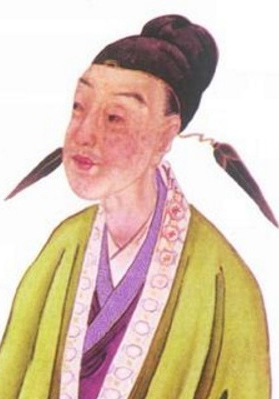

李賀簡介

李賀(約公元791年-約817年),字長吉,漢族,唐代河南福昌(今河南洛陽宜陽縣)人,家居福昌昌谷,后世稱李昌谷,是唐宗室鄭王李亮后裔。有“詩鬼”之稱,是與“詩圣”杜甫、“詩仙”李白、“詩佛”王維相齊名的唐代著名詩人。著有《昌谷集》。李賀是中唐的浪漫主義詩人,與李白、李商隱稱為唐代三李。有“‘太白仙才,長吉鬼才’之說。李賀是繼屈原、李白之后,中國文學史上又一位頗享盛譽的浪漫主義詩人。李賀長期的抑郁感傷,焦思苦吟的生活方式,元和八年(813年)因病辭去奉禮郎回昌谷,27歲英年早逝。

〔? 李賀的詩文(37篇)李賀的名句(15條)〕人物生平

宗室王孫

李賀于唐德宗貞元六年(公元790年),出生于福昌縣昌谷(今洛陽宜陽縣三鄉)一個破落貴族之家,遠祖是唐高祖李淵的叔父李亮(大鄭王),屬于唐宗室的遠支,武則天執政時大量殺戮高祖子孫,到李賀父親李晉肅時,早已世遠名微,家道中落,隱淪昌谷。李賀對自己有李唐宗室高貴血統這一點十分自豪,在他的降里一再提起:“唐諸王孫李長吉”、“宗孫不調為誰憐”、“為謁皇孫請曹植”。但實際上,他這個“宗室王孫”恐怕連大鄭王房的嫡脈也不是,至少是家道早就衰落了。

李賀自述家境時說:“我在山上舍,一畝嵩磽田。夜雨叫租吏,舂聲暗交關。”(《送韋仁實兄弟入關》)父親李晉肅,早年被雇為“邊上從事”。大歷三年(768)去蜀任職,曾與表兄杜甫相遇于公安,“漂泊”一生,到李賀出生的貞元年間,晉肅稍得升遷,任陜縣令,但不久老死。母親鄭氏,生一女二子,長守昌谷。大女出嫁后,家境愈貧寒。李賀兄弟二人外出謀生,欲飽肌腹。“欲將千里別,特此易斗粟”(《勉愛行二首送小季之廬山》),凄涼之狀,于此可見。

李賀自幼體形細瘦,通眉長爪,長相極有特征。他才思聰穎,七歲能詩,又擅長“疾書”。相傳貞元十二年(公元796)李賀正值七歲,韓愈、皇甫湜造訪,李賀援筆輒就寫就《高軒過》一詩,韓愈與皇甫湜大吃一驚,李賀從此名揚京洛。年紀稍長,李賀白日騎驢覓句,暮則探囊整理,焚膏繼晷,十分刻苦。李商隱作《小傳》云:“恒從小奚奴,騎巨驢,背一古錦囊,遇有所得,即書投囊中,及暮歸,太夫人使婢受囊出之,所見書多,輒曰:‘是兒要當嘔出心乃已耳!’”。貞元二十年(804年),十五歲的李賀就已經譽滿京華與李益齊名了。

唐順宗永貞元年(805年),李賀十六歲,當年順宗帶病繼位(中風),任用王叔文、韋執誼等除弊革新,史稱永貞革新。八月宦官俱文珍勾結貴族官僚改元永貞,逼順宗稱病退位,新政遂敗。次年,順宗病亡。唐人(劉禹錫、柳宗元等)在詩文中有影射,指稱順宗并非病故,而是遇害而死。李賀成年后,得知此事,做《漢唐姬飲酒歌》諷刺。

仕途失意

唐憲宗元和二年(公元807年),李賀十八歲歲左右,即已詩名遠播,元和三、四年間(公元808~809年),李賀寫《雁門太守行》謁韓愈,又聞韓愈在洛陽,李賀往謁。據說,韓愈與皇甫湜曾一同回訪,賀寫了有名的《高軒過》詩。本可早登科第,振其家聲,但“年未弱冠”,即遭父喪。當時,服喪“務必以三年全期為限,所以直到元和五年(810年)韓愈才與李賀書,勸其舉進士。該年初冬,二十一歲的李賀參加房式主持,韓愈參與組織的河南府試,作《河南府試十二月樂詞并閏月》,并一舉獲雋,年底即赴長安應進士舉。可是“闔扇未開逢猰犬”,妒才者放出流言,謂李賀父名“晉肅”、“晉”與“進”犯“嫌名”。盡管韓愈“質之于律”“稽之于典”為其辯解,終無可奈何,李賀不得不憤離試院。元和三年(公元808年)春,十九歲的李賀離京返回昌谷,作《出城》,當年十月間,再次西入長安。經停洛陽,韓愈、皇甫湜到訪慰藉落第之人,李賀作《高軒過》答謝。十月十四日,李賀在洛陽仁和里坊的宅院中,與前輩話別,作《仁和里雜敘皇甫湜》。

元和五年(810年),這一年李賀二十一歲,韓愈調為河南令(河南府,治所洛陽),有詩《燕河南府秀才》,詩中有“惟求文章寫,不敢妒與爭”。可能是感懷此前李賀的不幸遭遇,誡勉本屆考生。

未能參加進士考試,對李賀打擊甚重,他曾寫了不少抒憤之詩,當年回到昌谷。大約因其為李唐宗室的后裔,又有韓愈為之推獎,元和六年(811年)五月,李賀又返回長安,經宗人推薦,考核后,父蔭得官,任奉禮郎,從九品。從此,“牢落長安”長達3年,為官3年間,李賀親身經歷,耳聞目睹了許多事情,結交了一批志同道合的朋友,對當時社會狀況有了深刻的認識。個人生活雖不如意,卻創作了一系列反映現實、鞭撻黑暗的詩篇。雖然此間心情“瞧悴如芻狗”,但增長了生活閱歷,擴充了知識領域,在詩歌創作上大獲豐收。所謂賀詩“深刺當世之弊,切中當世之隱”(清姚文燮語),大多數作品就產生在這一時期。他在中唐詩壇乃至整個唐代文壇的杰出地位,應該說主要是這一時期寫下的近60首作品奠定的。

晚年漂泊

由于遷調無望,功名無成,哀憤孤激之思日深。加之妻又病卒,李賀憂郁病篤,元和八年(813年)春告病回昌谷休養了一段時日。但他不甘沉淪,又舉足南游,希望在南楚或吳越一展才華。離長安時,他的友人無可和尚(青龍寺高僧)也曾寫過一首《送李長吉之任東井》的詩,預祝他南游成功,但結果大約也不妙。“九州人事皆如此”,他折回洛陽,告別長輩皇甫湜等親友,同年十月十四日又西進長安。元和九年(814年),他決然辭去奉禮郎之職,重回昌谷“歸臥”。然后取道宜陽、洛陽、經河陽,入太行,過長平、高平,于深秋到達潞州(今山西長治市)。此后在潞州張徹的薦舉下,做了3個年頭的幕僚,為昭義軍節度使郗士美的軍隊服務,幫辦公文。元和十一年(816年),因北方藩鎮跋扈,分裂勢力猖獗,郗士美討叛無功,告病到洛陽休養,友人張徹也抽身回長安。李賀無路可走,只得強撐病軀,回到昌谷故居,整理所存詩作,不久病卒,時年二十七歲。

軼事典故

李賀的小布袋究能裝得下多少好詩。

明代著名思想家李卓吾在評論《水滸傳》時曾指出:“非世上先有是事,即令文人面壁九年,嘔血十石,亦何能至此哉!”①這里所說“嘔血”一事,跟晉代大名士阮籍因他母親喪逝而喝酒二斗后,便大哭起來并“因吐血”之事大為不同。②李卓吾所用的典故,正是唐人李商隱所寫《李長吉傳》里的李賀少年寫詩故事。

李賀天才早熟,他在七歲時便寫得一手好詩文,而且當即就名動京城。其時擔任吏部員外郎的大文豪韓愈及侍郎皇甫湜聽說有這種奇事后,開始還不大相信,說:“要是古人,那還罷了;而今天居然有這樣的奇人,那我們怎么能失之交臂呢?”說罷,二人便聯袂著要去探訪個究竟了。

見到李賀還是個小不點兒的孩子時,兩位大人當即遂出題讓他寫作,以便驗證李賀到底有無真才實學。這李賀卻也并不驚慌,向兩位大人深施一禮,然后便援筆寫了一首在文學史足以流傳的名作《高軒過》,這首古詩說的是:

華裾織翠青如蔥,金環壓轡搖玲瓏。

馬蹄隱耳聲隆隆,入門下馬氣如虹。

云是東京才子,文章巨公。

二十八宿羅心胸,元精耿耿貫當中。

殿前作賦聲摩空,筆補造化天無功。

龐眉書客感秋蓬,誰知死草生華風?

我今垂翅附冥鴻,他日不羞蛇作龍!

韓愈他們見李賀詩中所展現出來的那種自信和淵博,謙虛和恭敬,是他們很久都沒有見到過的,當即便驚喜萬分地對之夸贊不已:“天才,天才!果然是名不虛傳哪!”從此,李賀的詩名傳遍天下。!”在離開時,他們還熱忱地邀請李賀到他們府第中作客。經過這次來訪,李賀的詩名遂越發大了。但許多嫉妒李賀的人說他父親名字叫“李晉肅”,其中的“晉”跟進士的“進”同音,那是“家諱”,是不能去參加進士考試的;這害得大文豪韓愈寫了一篇著名的《諱辨》來為之辨解。然而,李賀此后的仕途竟因這些小人的惡意中傷,終究沒能去參加進士考試,從而埋下了他一生生活中那辛酸和貧困的因子。

但李賀的寫作狀態卻是使人感慨以至于贊嘆的。他寫詩不急著立題,而是先要到生活中去發現題材,挖掘題材。他經常騎著一匹瘦馬,帶著家中的小童子,邊走邊思索,一旦有了好句子或是來了靈感,他便把所想到的靈感火花急速記錄下來,并把它們投進小童子所背負著的小錦囊里。一到家里,他連飯也來不及吃,遂從小錦囊里拿出他白天所投進去的斷章零句,當即進行整理,并把它們寫成一首首令人叫好的詩作。他母親看到這種情況,既心疼又欣慰地說道:“唉,看來我這寶貝孩子寫作時非要嘔出心吐出血來,才肯罷休的呀!你怎么竟連飯也要忘記了去吃呢?”

事實上,正是李賀全身心地投入到創作之中,所以他所創作的大量詩作都成為后人一再贊嘆的對象。如:大漠沙如雪,燕山月似鉤。何當金絡腦,快走踏清秋!

這首五言絕句,絕大多數人在小學時就已讀到過的。而人們面對那些惡劣環境下的現實時,動輒就會說“這真是‘黑云壓城城欲摧’呀!”至于以前有人對知名作家余秋雨進行攻擊時所集納的一本名叫《石破天驚逗秋雨》的書,如同上述列舉的,究其實,這書名如同上述所引詩句也都是李賀詩作中的句子。由此可見,李賀詩篇的應用機率至今仍是很高的。而李賀之所以能有這么個令人欣喜的結果,跟他當年不是敷衍了事,而是進行“嘔心瀝血”的創作態度大有關系。

李賀在長安時,居崇義里,與王參元、楊敬之、權璩、崔植等為密友,常偕同出游,一小奴騎驢相隨,背一破錦囊。李賀有得詩句,即寫投囊中,歸家后足成完篇。母鄭夫人常說“是兒要當嘔出心乃已爾”。死前曾以詩分為四編,授其友沈子明。死后15年,沈子明囑杜牧寫了序。人們出于對李賀的懷念,傳說李賀臨死時,見天帝派緋衣使者相召到天上白玉樓作記文;又傳其母一夕夢見李賀,說他正為天帝作白瑤宮記文(李商隱《李賀小傳》及張讀《宣室志》)。昭宗時,韋莊上奏請追賜李賀進士及第,贈補闕、拾遺官職。但因宮廷發生事變,所奏被擱置。 李賀曾自編其集。有《李賀詩歌集注》。

年譜

公元790(唐德宗貞元六年) 1歲

李賀出生。

公元796(貞元十二年) 7歲

《唐摭言》載“七歲能辭章。韓愈、皇甫湜始聞未信。過其家,使賀賦詩,援筆輒就,如素構,自目曰《高軒過》,二人大驚,自是有名”。《新唐書》未考辨而引之、《太平廣記》亦引之有“賀年七歲,以長短之歌名動京師。時韓愈、皇甫湜賢賀所業……”。

公元804(貞元二十年) 15歲

《新唐書》之《李益傳》云:“益故宰相揆族子,于詩尤所長。貞元末,名與宗人賀相埒。”李益與李賀齊名之說可疑,李益年長李賀很多很多,成名已久。據聞一多先生:疑原意或僅謂二子皆以樂府見稱;雖益成名在前,而賀才情匱,亦能比肩先輩。(朱自清《李賀年譜補記》)

公元805(唐順宗永貞元年) 16歲

是年正月,順宗帶病繼位(中風),任用王叔文、韋執誼等除弊革新,史稱永貞革新。八月宦官俱文珍勾結貴族官僚改元永貞,逼順宗稱病退位,新政遂敗。次年,順宗病亡。唐人(劉禹錫、柳宗元等)在詩文中有影射,指稱順宗并非病故,而是遇害而死。李賀成年后,得知此事,做《漢唐姬飲酒歌》刺之。

公元807(唐憲宗元和二年) 18歲

《幽閑鼓吹》載:賀以歌(《雁門太守行》)謁韓吏部(愈)。小說固難盡信,且存之。

丁外艱(父亡)疑在是年。失去主要經濟來源,或是李賀少年赴試的原因之一。

參加河南府試,作《河南府試十二月樂詞并閏月》,獲“鄉貢進士”資格。旋有與賀爭名者毀之曰:“父名晉肅,子不得舉進士。”韓愈為作《諱辨》。然賀終未能就禮部試,落第。

公元808(元和三年) 19歲

春,離京返回昌谷,作《出城》,有“卿卿忍相問”句,可知賀娶妻當在進京赴試前。

十月間,再次西入長安。經停洛陽,韓愈、皇甫湜到訪慰藉落第之人,李賀作《高軒過》答謝。十月十四日,《仁和里雜敘皇甫湜》,后與前輩話別。至長安,干謁請托無果。

公元809(元和四年) 20歲

春,經宗人推薦,考核后,父蔭得官,任奉禮郎,從九品。居長安,為官3年間,李賀親身經歷,耳聞目睹了許多事情,結交了一批志同道合的朋友,對當時社會狀況有了深刻的認識。個人生活雖不如意,卻創作了一系列反映現實、鞭撻黑暗的詩篇。

李賀之妻或亡于這三年間。

公元810(元和五年) 21歲這一年,韓愈為河南令,有詩《燕河南府秀才》,詩中有“惟求文章寫,不敢妒與爭”。可能是感懷此前李賀的不幸遭遇,誡勉本屆考生。

公元812(元和七年) 23歲

春,送落第友人沈亞之回鄉,作《送沈亞之歌》。后以病辭官,歸昌谷。

公元813(元和八年) 24歲

六月末,前往潞州,投友張徹。未見重于昭義軍節度使郗士美,寄人籬下近2年。

公元815(元和十年) 26歲

春,別張徹,南下和州訪十四兄。恰逢其時,吳元濟據蔡州,反。朝廷進剿,兵亂,李賀歸途遇阻,遂南下,游歷江浙一帶。

公元816(元和十一年) 27歲

淮西兵亂稍解,李賀北歸返家,不久病故。

美人梳頭歌

西施曉夢綃帳寒,香鬟墮髻半沉檀。

轆轤咿啞轉鳴玉,驚起芙蓉睡新足。

雙鸞開鏡秋水光,解鬟臨鏡立象床。

一編香絲云撒地,玉釵落處無聲膩。

紆手卻盤老鴉色,翠滑寶釵簪不得。

春風爛漫惱嬌慵,十八鬟多無氣力。

妝成婑鬌欹不斜,云裾數步踏雁沙。

背人不語向何處?下階自折櫻桃花。