順德府通判廳記

余嘗讀白樂天《江州司馬廳記》,言“自武德以來,庶官以便宜制事,皆非其初設官之制,自五大都督府,至于上中下那司馬之職盡去,惟員與俸在。”余以隆慶二年秋,自吳興改倅邢州,明年夏五月蒞任,實司那之馬政,今馬政無所為也,獨承奉太仆寺上下文移而已。所謂司馬之職盡去,真如樂天所云者。

而樂天又言:江州左匡廬,右江、湖,土高氣清,富有佳境,守土臣不可觀游,惟司馬得從容山水間,以足為樂。而邢,古河內,在太行山麓,《禹貢》衡津、大陸,并其境內。太史公稱”邯鄲亦漳、河間一都會”,“其謠俗猶有趙之風”,余夙欲覽觀其山川之美,而日閉門不出,則樂天所得以養志忘名者,余亦無以有之。然獨愛樂天襟懷夷曠,能自適,現其所為詩,絕不類古遷謫者,有無聊不平之意。則所言江州之佳境,亦偶寓焉耳!雖徽江州,其有不自得者哉?

余自夏來,忽已秋中,頗能以書史自誤。顧街內無精廬,治一土室,而戶西向,寒風烈日,霖雨飛霜,無地可避。幾榻亦不能具。月得俸黍米二石。余南人,不慣食黍米,然休休焉自謂識時知命,差不愧于樂天。因誦其語以為《廳記》。使樂天有知,亦以謂千載之下,乃有此同志者也。

“順德府通判廳記”譯文及注釋

譯文

我曾經讀過白居易寫的《江州司馬廳記》,文章說“從唐高祖以后,各種官職可斟酌情勢,自行處理,這都不是當初設置各級官職的制度,從五大都督府,到上中下郡司馬的職務都沒有了,惟有官員的設置名額與所定俸祿還在。我在隆慶二年秋季自吳興調任邢州任副長官,第二年夏季五月到任,實際上主持郡里的馬政,掌管輿馬及牧畜之事。現如今馬政沒有什么事情做,只是收接轉發太仆寺的文件而已。所謂司馬管的那些本職工作,都成過去的事了,真的就如白居易的文章中所說的那樣。

而白居易又說:九江左面有廬山,右面有長江、鄱陽湖,山高氣清,景致美好。州郡長官不可觀游,惟有司馬可以從容徜徉于山水之間,以此為樂。而邢州位于黃河以北,古稱河內,在太行山下。《禹貢》提到的衡漳大地全都在其境內。司馬遷在《史記》中說邯鄲也是漳河之間的一個都會,當地的風俗習慣仍然有趙國之風。我一向想瀏覽它的山川之美,而終日閉門不出,于是白居易所得以養志忘名的游歷山川之樂,我也無由得到。然而我獨愛白居易襟懷愉夷曠達,能自找適意;看他寫的詩,絕不像過去被遷滴的人,流姆無聊不平的情緒,那么白居易所描述的九江那美好的地方,也不過是偶爾寄托而已。雖蟄居九江,難道有什么不自得嗎?

我自夏天來到邢州,不知不覺已到中秋節了,頗能以讀書、讀史自娛自樂。見官署里面沒有書齋,就蓋了一間土房,它的門窗向西,下連綿大雨和飛霜時,就無處可避。小桌子、床也不能置備。每月得俸祿黃米兩石。我是南方人,不習慣吃黃米飯,然而能寬容安閑,自以為識時知命,大致不愧于白居易.因此我讀著白居易的《江州司馬廳記》而寫了這篇《廳記》。倘若白居易有知,也可以說千年之后還有這樣志同道合的人了。

注釋

庶官:各種官職。

便宜制事:可斟酌情勢,自行處理。

員與俸:指官員的設置名額與所定俸祿。

改倅(cuì)邢州:調任邢州副長官。改:調任。倅:地方官的副職。

蒞(lì)任:到任。

承奉:承命奉行。

太仆寺:明代官署名,掌管輿馬及牧畜之事。

文移:文書,公文。

左匡廬:左,古人以左右代替方位上的東西。匡廬,即廬山。

江、湖:指長江與鄱陽湖。

守土臣:鎮守地方的官員,指州郡長官。

古河內:黃河以北的地方,約相當于今河南省與河北省南部一帶。

夷曠:閑適放達。

秋中:秋季之中,指中秋節,即農歷八月十五El。

霖雨:連綿大雨。

休休:安閑、安樂的樣子。

差:略微。

“順德府通判廳記”鑒賞

賞析

這篇文章一共可以分為三段。第一段引述白居易文章中的相關語句,表明自己的心態。第二段以江州山水之美與邢州環境作比較,體現了自己的感情波瀾起伏。第三段具體寫自己住處的惡劣環境和以書史自娛的心境。全文合理運用對比的方式,摹仿白居易的筆觸,通過將自己與白居易作對比來表達了自己內心壓抑的情感以及不滿的情緒。

第一段的開頭有如神來之筆,引出唐代曾被貶為江州司馬的白居易,作者正是讀了他的《江州司馬廳記》。這一段的文字是不動感情的,但“同是天涯淪落人”的潛在意思已經不言而喻了。第一段引述白居易文章中的相關語句,說明自己主管的馬政是無所事事、獨奉文移的閑職。并用“司馬之職盡去”之語,點明了自己的處境與千年前的江州司馬何其相似。

第二段是以江州山水之美與邢州環境作比較,說明自己所處的自然環境“猶有趙之風”,不類江州之佳山水,所以也不能和江州司馬那樣“養志忘名”,只能心儀其“襟懷夷曠,能自適”。第二段感情波瀾起伏。白居易謫居江州,猶有匡廬江湖之佳境可供養志忘名,可自己卻是什么也沒有,與之相比處境更差。但是,白居易雖然是個遷謫者卻沒有無聊不平之意,胸懷夷曠,能怡然自得,是歸有光所贊同的。因此,“雖微江州,其有不自得哉”一語,既是說自居易,也是在說作者自己。

第三段具體寫自己住處的惡劣環境和以書史自娛的心境,實是以干載之下江州司馬白居易的同志自居而自表心跡而已。結尾處點睛之筆說得很明白:儒家的“樂天知命”的思想,是白居易和歸有光所共有的。

創作背景

明穆宗隆慶三年(公元1569年)夏天,作者到邢州就任馬政通判。擔任了一個清閑職務,而且是明升暗降,這對作者是政治上的打擊,使作者有壓抑不快之感。作者由“司馬政"聯想到唐代著名詩人白居易的遭遇,于是寫下這篇散文來將自己和白居易作比較。

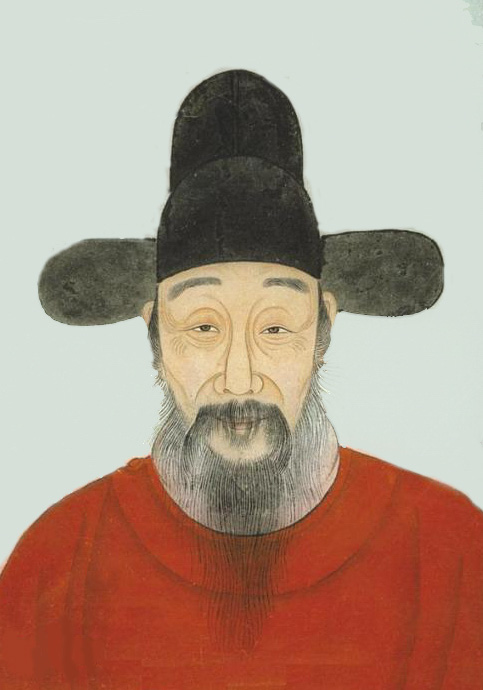

歸有光簡介

明代·歸有光的簡介

歸有光(1506~1571)明代官員、散文家。字熙甫,又字開甫,別號震川,又號項脊生,漢族,江蘇昆山人。嘉靖十九年舉人。會試落第八次,徙居嘉定安亭江上,讀書談道,學徒眾多,60歲方成進士,歷長興知縣、順德通判、南京太仆寺丞,留掌內閣制敕房,與修《世宗實錄》,卒于南京。歸有光與唐順之、王慎中兩人均崇尚內容翔實、文字樸實的唐宋古文,并稱為嘉靖三大家。由于歸有光在散文創作方面的極深造詣,在當時被稱為“今之歐陽修”,后人稱贊其散文為“明文第一”,著有《震川集》、《三吳水利錄》等。

...〔? 歸有光的詩(7篇)〕