“渡浙江問舟中人”譯文及注釋

譯文

潮落后江面平靜還沒有起風,乘一只小船渡江與您相從。

不時探頭向天邊眺望,您可知哪座青山是我要去的越中?

注釋

浙江:即錢塘江。《莊子》作制河,《山海經》、《史記》、《越絕書》、《吳越春秋》作浙江,《漢書·地理志》、《水經》作漸江水。古人所謂浙漸,實指一水。

江:指錢塘江。未有:沒有。

扁舟:小船。《史記·貨殖列傳》:“范蠡既雪會稽之恥,乃喟然而嘆曰:‘計然之策七,越用其五而得意。既已施于國,吾欲用之家。’乃乘扁舟浮于江湖。”舟:一作“舠(dāo)”。濟:渡。

引領:伸長脖子遠望。多以形容期望殷切。《左傳·成公十三年》:“及君之嗣也,我君景公引領西望曰:‘庶撫我乎!’”天末:天的盡頭。指極遠的地方。漢張衡《東京賦》:“眇天末以遠期,規萬世而大摹。”

越中:即今浙江紹興。

“渡浙江問舟中人”鑒賞

賞析

孟浩然主要擅長寫五言詩,風格渾融沖淡。詩人將自己特有的沖淡風格用于七絕,往往“造境飄逸,初似常語”而“其神甚遠”(陳延杰《論唐人七絕》)。此詩就是這樣的高作。

在杭州時,詩人有句道“今日觀溟漲”,可見渡浙江(錢塘江)前曾遇潮漲。一旦潮退,舟路已通,詩人便迫不及待登舟續行。首句就直陳其事,它由三個片語組成:“潮落”、“江平”、“未有風”,初似平平淡淡的常語。然而細味,這樣三頓形成短促的節奏,正成功地寫出為潮信阻留之后重登旅途者愜意的心情。可見有時語調也有助于表現詩意。

錢塘江江面寬闊,而渡船不大。一葉“扁舟”,是坐不了許多人的。“舟中人”是來自四方的陌生人。“扁舟共濟與君同”,頗似他們見面的寒暄。這話淡得有味,意思是:雖說彼此素昧平生,卻在今天走到同條船上來了。“同船過渡三分緣”,一種親睦之感在陌生乘客中油然而生。尤其因舟小客少,更見有同舟共濟的親切感。所以問姓初見,就傾蓋如故地以“君”相呼。這樣淡樸的家常話,將當時那種淳厚的世風與人情味惟妙惟肖地傳達了出來,并不是一味地沖淡。

當彼岸已隱隱約約看得見一帶青山,更激起詩人的好奇與猜測。越中山川多名勝,是前代詩人謝靈運遨游歌詠過的地方,于是,他不禁時時引領翹望天邊:那兒應該是越中——他向往已久的地方。他大約猜不出,只是神往心醉。這里并沒有窮形極象的景物描寫,唯略點“青山”字樣,而越中山水之美盡從“時時引領望天末”的游子的神情中絕妙傳出。詩句外淡內豐,似枯實腴。“引領望天末”,原本是陸機《擬蘭若生朝陽》成句。詩人信手拈來,加“時時”二字,口語味濃,如同己出,描狀生動。注意吸取前人有口語特點、富于生命力的語匯,加以化用,是孟浩然特別擅長的本領。

“何處青山是越中?”是“問舟中人”,也是詩的結句。使用問句作結,語意親切,最易打通詩與讀者的間隔,一問便結,令讀者心蕩神馳,使意境頓形高遠。全詩運用口語,敘事、寫景、抒情全是樸素的敘寫筆調,而意境渾融、高遠、豐腴、完滿。“寄至味于淡泊”(《古今詩話》引蘇軾語,見《宋詩話輯佚》),對此詩也是很好的評價。

創作背景

孟浩然于開元(唐玄宗年號,713—741年)初年進入張說幕府,一直到開元十三年(725年),其間幾度出入,但并不得意,于是漫游吳越一帶。開元十三年秋自洛陽出發,沿汴河南下,經廣陵渡江至杭州,然后過浙江越州(今紹興)。此詩即作于此時。 ?

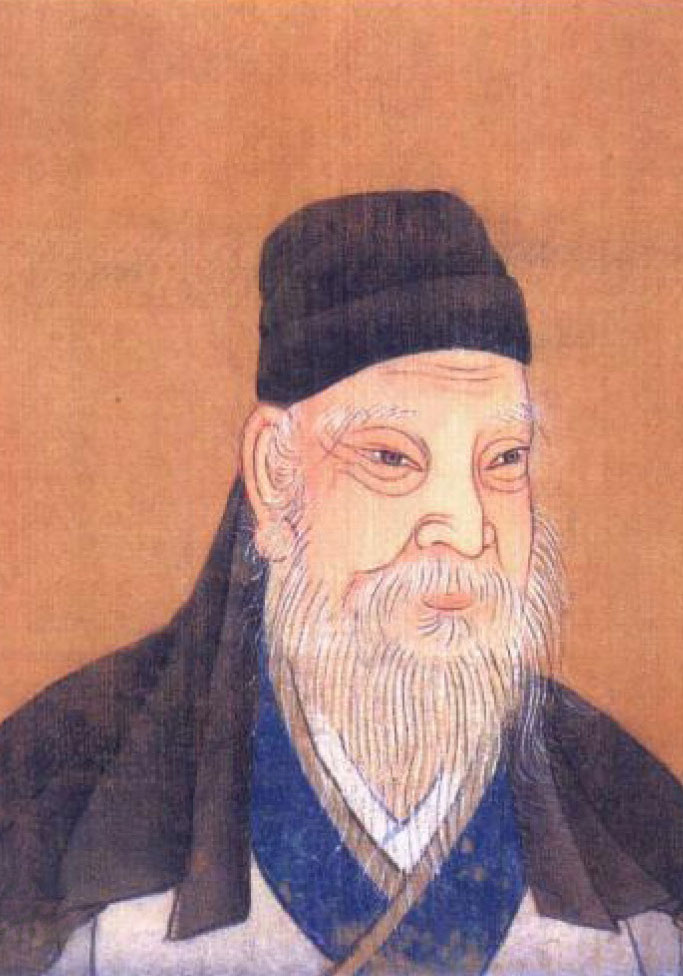

孟浩然簡介

唐代·孟浩然的簡介

孟浩然(689-740),男,漢族,唐代詩人。本名不詳(一說名浩),字浩然,襄州襄陽(今湖北襄陽)人,世稱“孟襄陽”。浩然,少好節義,喜濟人患難,工于詩。年四十游京師,唐玄宗詔詠其詩,至“不才明主棄”之語,玄宗謂:“卿自不求仕,朕未嘗棄卿,奈何誣我?”因放還未仕,后隱居鹿門山,著詩二百余首。孟浩然與另一位山水田園詩人王維合稱為“王孟”。

...〔? 孟浩然的詩(17篇)〕猜你喜歡

過小孤山大孤山

八月一日,過烽火磯。南朝自武昌至京口,列置烽燧,此山當是其一也。自舟中望山,突兀而已。及拋江過其下,嵌巖竇穴,怪奇萬狀,色澤瑩潤,亦與它石迥異。又有一石,不附山,杰然特起,高百余尺,丹藤翠蔓,羅絡其上,如寶裝屏風。是日風靜,舟行頗遲,又秋深潦縮,故得盡見。杜老所謂“幸有舟楫遲,得盡所歷妙”也。

過澎浪磯、小孤山,二山東西相望。小孤屬舒州宿松縣,有戍兵。凡江中獨山,如金山、焦山、落星之類,皆名天下,然峭拔秀麗皆不可與小孤比。自數十里外望之,碧峰巉然孤起,上干云霄,已非它山可擬,愈近愈秀,冬夏晴雨,姿態萬變,信造化之尤物也。但祠宇極于荒殘,若稍飾以樓觀亭榭,與江山相發揮,自當高出金山之上矣。廟在山之西麓,額曰“惠濟”,神曰“安濟夫人”。紹興初,張魏公自湖湘還,嘗加營葺,有碑載其事。又有別祠在澎浪磯,屬江州彭澤縣,三面臨江,倒影水中,亦占一山之勝。舟過磯,雖無風,亦浪涌,蓋以此得名也。昔人詩有“舟中估客莫漫狂,小姑前年嫁彭郎”之句,傳者因謂小孤廟有彭郎像,澎浪廟有小姑像,實不然也。晚泊沙夾,距小孤一里。微雨,復以小艇游廟中,南望彭澤、都昌諸山,煙雨空濛,鷗鷺滅沒,極登臨之勝,徙倚久之而歸。方立廟門,有俊鶻摶水禽,掠江東南去,甚可壯也。廟祝云,山有棲鶻甚多。

二日早,行未二十里,忽風云騰涌,急系纜。俄復開霽,遂行。泛彭蠡口,四望無際,乃知太白“開帆入天鏡”之句為妙。始見廬山及大孤。大孤狀類西梁,雖不可擬小姑之秀麗,然小孤之旁,頗有沙洲葭葦,大孤則四際渺彌皆大江,望之如浮水面,亦一奇也。江自湖口分一支為南江,蓋江西路也。江水渾濁,每汲用,皆以杏仁澄之,過夕乃可飲。南江則極清澈,合處如引繩,不相亂。晚抵江州。州治德化縣,即唐之潯陽縣,柴桑、栗里,皆其地也;南唐為奉化軍節度,今為定江軍。岸土赤而壁立,東坡先生所謂“舟人指點岸如赪”者也。泊湓浦,水亦甚清,不與江水亂。自七月二十六日至是,首尾才六日,其間一日阻風不行,實以四日半溯流行七百里云。