“馬詩二十三首·其十八”譯文及注釋

譯文

伯樂走到跟前一看,這是千里馬哪,旋毛就長在它腹間!

如今卻克扣它的草料,什么時候它才能夠騰飛跨越青山?

注釋

伯樂:古之善相馬者,相傳為春秋秦穆公時人。

旋毛:蜷曲的馬毛。王琦注:“郭璞《爾雅注》:‘伯樂相馬法,旋毛有腹下如乳者,千里馬也。’顏師古《漢書注》:‘白草似莠而細,無芒,其干熟時,正白色,牛馬所嗜也。”

只今:如今。掊(póu):克減,克扣。白草:牛馬愛吃的一種草。

驀:超越,跨越。

“馬詩二十三首·其十八”鑒賞

賞析

此詩為李賀組詩《馬詩》二十三首的第十八首。詩中說,有匹生著旋毛的千里馬,庸人們認不出,于是克減草料,且虐待備至,導致它缺食少力;善于相馬的伯樂一看,才認出是匹千里馬。詩人以倍受摧殘的駿馬作比,表達了對良才受到壓抑和虐待的憤慨。

劉辰翁謂“賦馬多矣,此獨取不經人道者。”蓋李賀此二十三首皆借馬以抒感。王琦謂“大抵于當時所聞見之中,各有所比。言馬也而意初不征馬矣。”二人所論皆是。此詩就是設為伯樂嘆息良馬不遇愛馬之主,無從顯其材,可為詠物詩之規范,所謂“不即不離”、“不粘不脫”于此詩中可以明見。

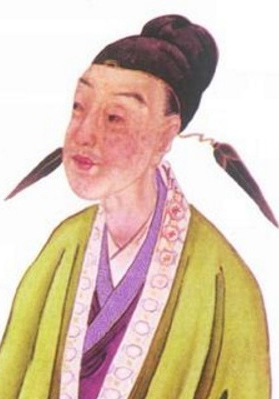

李賀簡介

唐代·李賀的簡介

李賀(約公元791年-約817年),字長吉,漢族,唐代河南福昌(今河南洛陽宜陽縣)人,家居福昌昌谷,后世稱李昌谷,是唐宗室鄭王李亮后裔。有“詩鬼”之稱,是與“詩圣”杜甫、“詩仙”李白、“詩佛”王維相齊名的唐代著名詩人。著有《昌谷集》。李賀是中唐的浪漫主義詩人,與李白、李商隱稱為唐代三李。有“‘太白仙才,長吉鬼才’之說。李賀是繼屈原、李白之后,中國文學史上又一位頗享盛譽的浪漫主義詩人。李賀長期的抑郁感傷,焦思苦吟的生活方式,元和八年(813年)因病辭去奉禮郎回昌谷,27歲英年早逝。

...〔? 李賀的詩(37篇)〕猜你喜歡

登樓賦

登茲樓以四望兮,聊暇日以銷憂。覽斯宇之所處兮,實顯敞而寡仇。挾清漳之通浦兮, 倚曲沮之長洲。背墳衍之廣陸兮,臨皋隰之沃流。北彌陶牧,西接昭邱。華實蔽野,黍稷盈 疇。雖信美而非吾土兮,曾何足以少留!

遭紛濁而遷逝兮,漫逾紀以迄今。情眷眷而懷歸兮,孰憂思之可任?憑軒檻以遙望兮, 向北風而開襟。平原遠而極目兮,蔽荊山之高岑。路逶迤而修迥兮,川既漾而濟深。悲舊鄉 之壅隔兮,涕橫墜而弗禁。昔尼父之在陳兮,有歸歟之嘆音。鐘儀幽而楚奏兮,莊舄顯而越 吟。人情同于懷土兮,豈窮達而異心!

惟日月之逾邁兮,俟河清其未極。冀王道之一平兮,假高衢而騁力。懼匏瓜之徒懸兮, 畏井渫之莫食。步棲遲以徙倚兮,白日忽其將匿。風蕭瑟而并興兮,天慘慘而無色。獸狂顧 以求群兮,鳥相鳴而舉翼,原野闃其無人兮,征夫行而未息。心凄愴以感發兮,意忉怛而慘惻。循階除而下降兮,氣交憤于胸臆。夜參半而不寐兮,悵盤桓以反側。

高都護驄馬行

安西都護胡青驄,聲價欻然來向東。

此馬臨陣久無敵,與人一心成大功。

功成惠養隨所致,飄飄遠自流沙至。

雄姿未受伏櫪恩,猛氣猶思戰場利。

腕促蹄高如踣鐵,交河幾蹴曾冰裂。

五花散作云滿身,萬里方看汗流血。

長安壯兒不敢騎,走過掣電傾城知。

青絲絡頭為君老,何由卻出橫門道?

水龍吟·雞鳴風雨瀟瀟

雞鳴風雨瀟瀟,側身天地無劉表。啼鵑迸淚,落花飄恨,斷魂飛繞。月暗云霄,星沉煙水,角聲清裊。問登樓王粲,鏡中白發,今宵又添多少。

極目鄉關何處?渺青山、髻螺低小。幾回好夢,隨風歸去,被渠遮了。寶瑟弦僵,玉笙指冷,冥鴻天杪。但侵階莎草,滿庭綠樹,不知昏曉。

與楊德祖書

植曰:數日不見,思子為勞,想同之也。

仆少好為文章,迄至于今,二十有五年矣,然今世作者,可略而言也。昔仲宣獨步于漢南,孔璋鷹揚于河朔,偉長擅名于青土,公干振藻于海隅,德璉發跡于大魏,足下高視于上京。當此之時,人人自謂握靈蛇之珠,家家自謂抱荊山之玉,吾王于是設天網以該之,頓八紘以掩之,今盡集茲國矣。然此數子猶復不能飛鶱絕跡,一舉千里。以孔璋之才,不閑于辭賦,而多自謂能與司馬長卿同風,譬畫虎不成反為狗也,前書嘲之,反作論盛道仆贊其文。夫鐘期不失聽,于今稱之,吾亦不能妄嘆者,畏后世之嗤余也。

世人之著述,不能無病,仆常好人譏彈其文,有不善者,應時改定。昔丁敬禮常作小文,使仆潤飾之,仆自以才不過若人,辭不為也。敬禮謂仆,卿何疑難,文之佳惡,吾自得之,后世誰相知定吾文者邪?吾常嘆此達言,以為美談。昔尼父之文辭,與人流通,至于制《春秋》,游夏之徒乃不能措一辭。過此而言不病者,吾未之見也。

蓋有南威之容,乃可以論于淑媛,有龍淵之利,乃可以議于斷割,劉季緒才不能逮于作者,而好詆訶文章,掎摭利病。昔田巴毀五帝,罪三王,訾五霸于稷下,一旦而服千人,魯連一說,使終身杜口。劉生之辯,未若田氏,今之仲連,求之不難,可無息乎?人各有好尚,蘭蓀蕙之芳,眾人所好,而海畔有逐臭之夫;咸池六莖之發,眾人所同樂,而墨翟有非之論,豈可同哉!

今往仆少小所著辭賦一通相與,夫街談巷說,必有可采,擊轅之歌有應風雅,匹夫之思,未易輕棄也。辭賦小道,固未足以揄揚大義,彰示來世也。昔揚子云先朝執戟之臣耳,猶稱壯夫不為也。吾雖德薄,位為藩侯,猶庶幾戮力上國,流惠下民,建永世之業,流金石之功,豈徒以翰墨為勛績,辭賦為君子哉!若吾志未果,吾道不行,則將采庶官之實錄,辯時俗之得失,定仁義之衷,而一家之言,雖未能藏之于名山,將以傳之同好,非要之皓首,豈今日之論乎?其言之不慚,恃惠子之知我也。

明早相迎,書不盡懷,植白。

水調歌頭·過岳陽樓作

湖海倦游客,江漢有歸舟。西風千里,送我今夜岳陽樓。日落君山云氣,春到沅湘草木,遠思渺難收。徙倚欄桿久,缺月掛簾鉤。

雄三楚,吞七澤,隘九州。人間好處,何處更似此樓頭。欲吊沈累無所,但有漁兒樵子,哀此寫離憂。回首叫虞舜,杜若滿芳洲。

答客難

客難東方朔曰:“蘇秦、張儀一當萬乘之主,而身都卿相之位,澤及后世。今子大夫修先王之術,慕圣人之義,諷誦詩書百家之言,不可勝記,著于竹帛;唇腐齒落,服膺而不可釋,好學樂道之效,明白甚矣;自以為智能海內無雙,則可謂博聞辯智矣。然悉力盡忠,以事圣帝,曠日持久,積數十年,官不過侍郎,位不過執戟。意者尚有遺行邪?同胞之徒,無所容居,其故何也?”

東方先生喟然長息,仰而應之曰:“是故非子之所能備。彼一時也,此一時也,豈可同哉?夫蘇秦、張儀之時,周室大壞,諸侯不朝,力政爭權,相擒以兵,并為十二國,未有雌雄。得士者強,失士者亡,故說得行焉。身處尊位,珍寶充內,外有倉麋,澤及后世,子孫長享。今則不然:圣帝德流,天下震懾,諸侯賓服,連四海之外以為帶,安于覆盂;天下平均,合為一家,動發舉事,猶運之掌,賢與不肖何以異哉?遵天之道,順地之理,物無不得其所;故綏之則安,動之則苦;尊之則為將,卑之則為虜;抗之則在青云之上,抑之則在深淵之下;用之則為虎,不用則為鼠;雖欲盡節效情,安知前后?夫天地之大,士民之眾,竭精馳說,并進輻湊者,不可勝數;悉力慕之,困于衣食,或失門戶。使蘇秦、張儀與仆并生于今之世,曾不得掌故,安敢望侍郎乎!傳曰:‘天下無害,雖有圣人,無所施才;上下和同,雖有賢者,無所立功。’故曰:時異事異。

“雖然,安可以不務修身乎哉!《詩》曰:‘鼓鐘于宮,聲聞于外。’‘鶴鳴九皋,聲聞于天’。茍能修身,何患不榮!太公體行仁義,七十有二,乃設用于文武,得信厥說。封于齊,七百歲而不絕。此士所以日夜孳孳,修學敏行,而不敢怠也。譬若鹡鸰,飛且鳴矣。傳曰:‘天不為人之惡寒而輟其冬,地不為人之惡險而輟其廣,君子不為小人之匈匈而易其行。’‘天有常度,地有常形,君子有常行;君子道其常,小人計其功。”詩云:‘禮義之不愆,何恤人之言?’水至清則無魚,人至察則無徒;冕而前旒,所以蔽明;黈纊充耳,所以塞聰。明有所不見,聰有所不聞,舉大德,赦小過,無求備于一人之義也。枉而直之,使自得之;優而柔之,使自求之;揆而度之,使自索之。蓋圣人之教化如此,欲其自得之;自得之,則敏且廣矣。

“今世之處士,時雖不用,塊然無徒,廓然獨居;上觀許山,下察接輿;計同范蠡,忠合子胥;天下和平,與義相扶,寡偶少徒,固其宜也。子何疑于予哉?若大燕之用樂毅,秦之任李斯,酈食其之下齊,說行如流,曲從如環;所欲必得,功若丘山;海內定,國家安;是遇其時者也,子又何怪之邪?語曰:‘以管窺天,以蠡測海,以筵撞鐘,’豈能通其條貫,考其文理,發其音聲哉?猶是觀之,譬由鼱鼩之襲狗,孤豚之咋虎,至則靡耳,何功之有?今以下愚而非處士,雖欲勿困,固不得已,此適足以明其不知權變,而終惑于大道也。”