“示弟”譯文及注釋

譯文

與弟弟離別有三年了,回家重聚有一天多了。

今晚的醁醽美酒,離家時緗帙包著的書。

一身病痛現在還能活著回來,這世間什么樣的事情不會發生呢?

何必要問五木名色,拋出去管它是“梟”還是“盧”。

注釋

示弟:明弘治本《錦囊集》、徐渭批本《昌谷詩注》題下有“猶”字,因知其弟名猶。

一日:一作“十日”。

醁醽(lùlíng):酒名。

緗帙(xiāngzhì):淺黃色的包書布。

病骨:病身。猶:一作“獨”。

牛馬、梟盧:古代有擲五木的博戲,五木其形兩頭尖,中間平廣,一面涂黑色,畫牛犢以為花樣,一面涂白,畫雉以為花樣。凡投擲五子皆黑者,

“示弟”鑒賞

賞析

前四句寫歸家后的心情。首二句點明時間。“別弟三年后,還家一日余”。失意歸來,不免悲傷怨憤;和久別的親人團聚,又感到欣喜寬慰。三、四句“醁醽今夕酒,緗帙去時書”表現的正是詩人這種悲喜交織的復雜心情。弟弟不因“我”落泊歸來而態度冷淡,仍以美酒款待。手足情深,互訴衷腸,自有一種無法用言語表達的樂趣。可是一看到行囊里裝的仍是離家時帶的那些書籍,又不禁悲從中來。這里雖只字未提名場失意,而仕途蹭蹬的景況,已通過對具體事物的點染,委婉地顯示出來了。詩人善于捕捉形象,執簡馭繁,手法是十分高妙的。

后四句抒發感慨。“病骨猶能在”寫自己:“人間底事無”寫世事。意思是說:“盡管我身體不好,病骨支離,現在能活著回來,就是不幸中的大幸了;至于人世間,什么卑鄙齷齪的勾當沒有呢?”詩人一方面顧影自憐,抒發了沉淪不遇的感慨,另一方面又指摘時弊,表達了憤世嫉俗的情懷。這兩種感情交織在一起,顯得異常沉痛。

末二句是回答弟弟關于考試得失的問話。“牛馬”和“梟盧”是古代賭具“五木”(一名“五子”)上的名色,賭博時,按名色決定勝負。“何須問牛馬,拋擲任梟盧”,意思是說:“我應試作文,如同‘五木’在手,一擲了事,至于是‘梟’是“盧”,是成是敗,聽之任之而已,何必過問呢!”其實當時“梟”(負彩)“盧”(勝彩)早見分曉,失敗已成定局,詩人正是悲憤填膺的時候,卻故作通達語,這是悲極無淚的一種表現。表面上愈是裝得“冷靜”、“達觀”,悲憤的情懷就愈顯得深沉激越。

黎簡說:“昌谷于章法每不大理會,然亦有井然者,須細心尋繹始見。”(《李長吉集評》)這首詩,當是李賀詩中“章法井然”的一個例子,音韻和諧,對仗亦較工穩。全詩各聯出句和對句的意思表面相對或相反,其實相輔相成。一者顯示悲苦,一者表示欣慰,但其思想感情的基調都是憂傷憤激。詩人裝作不介意仕途的得失,自我解嘲,流露出的正是隱藏在內心深處的極大痛苦。

創作背景

這首詩作于唐憲宗元和八年(813年)作者辭官歸昌谷后。清人方扶南說:“此當是以父名晉肅不得舉進士而歸。”當時李賀失意潦倒,病歸昌谷,寫下這首詩。 ?

李賀簡介

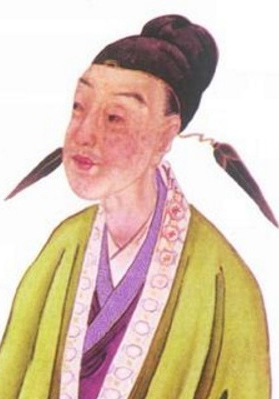

唐代·李賀的簡介

李賀(約公元791年-約817年),字長吉,漢族,唐代河南福昌(今河南洛陽宜陽縣)人,家居福昌昌谷,后世稱李昌谷,是唐宗室鄭王李亮后裔。有“詩鬼”之稱,是與“詩圣”杜甫、“詩仙”李白、“詩佛”王維相齊名的唐代著名詩人。著有《昌谷集》。李賀是中唐的浪漫主義詩人,與李白、李商隱稱為唐代三李。有“‘太白仙才,長吉鬼才’之說。李賀是繼屈原、李白之后,中國文學史上又一位頗享盛譽的浪漫主義詩人。李賀長期的抑郁感傷,焦思苦吟的生活方式,元和八年(813年)因病辭去奉禮郎回昌谷,27歲英年早逝。

...〔? 李賀的詩(37篇)〕猜你喜歡

水調歌頭·過岳陽樓作

湖海倦游客,江漢有歸舟。西風千里,送我今夜岳陽樓。日落君山云氣,春到沅湘草木,遠思渺難收。徙倚欄桿久,缺月掛簾鉤。

雄三楚,吞七澤,隘九州。人間好處,何處更似此樓頭。欲吊沈累無所,但有漁兒樵子,哀此寫離憂。回首叫虞舜,杜若滿芳洲。