“感諷五首·其四”譯文及注釋

譯文

星星剛剛隱退,天色漸漸明朗,拂曉至此降臨,寧靜就此打破,一天的喧囂從此開始。

在滾滾紅塵之中,人們紛紛走出家門,為謀生而勞作。

在名利富貴下沒幾個人不迷失本性,像嚴君平、韓康那樣超脫飄逸的人再也無從尋覓。

清晨的集市上人來人往,熱鬧非凡,人們往往受享樂的誘惑,忘卻了謀生的初衷。

注釋

曙:曉,天剛亮。

荷(hè)擔:用肩挑擔。

君平:嚴君平,名遵,西漢高士,隱于市井,曾賣卜于成都,求糊口而自足,已研讀《老子》自娛。

康伯:韓康,字伯休,東漢人,曾賣藥于長安,守價不移,后遁入霸陵山。吳正子曰:晉有韓伯,字康伯,長吉誤稱。遁,一作“循”。

譊(náo)譊:喧鬧爭辯之聲。

阛(huán)阓(huì):市場,集市。《古今注》云:“阛者,市之垣阓。阓,市門也。”

“感諷五首·其四”鑒賞

賞析

這首詩表達了他對眼前市井眾生的觀感,但詩中絕沒有那種慧眼看世界的達觀,而更像是晨起(或者干脆一夜沒睡)后對眼前勞碌營生所發的牢騷。

在這首詩中,詩人李賀看似沒有出場,字里行間卻都滲透著李賀的影子——他觀望著為生計奔波忙碌的人們:“己生須己養,荷擔出門去。”看到這種景象,得道的隱者高上可能會淡淡一笑,矢志“獨善、兼濟”的人志士可能會激起建功立業、濟助蒼生的沖動,結營的市儈小人可能會盤算著應該如何去謀得個人名利,引車耕田的俗眾可能會迫切地希望加入其中,開始他們的市井人生。唯有李賀站在人群的邊緣,沒有哪個人群是他真正的歸屬,他只是個觀塑者。眼前的每一扇門似乎都向他敵開著,他都想推開看一看,但是每個房間都沒有他的位置。他儼然是個無家可歸的人,這個鬧市對他來說無異空巷。

然而他沒有退路。嚴君平與韓伯休那樣的高士早已經遠逝了。嚴君平以出世之心投入市井人生,承擔了眾生的”"人生導師”角色。康伯休以“高尚道德化身”的角色于市井,為避名而歸隱,名聲反而更噪。李賀不能效法嚴君平與康伯休中的任何一個。他想從平凡的市井人生中抽身出來,但他又不得不為了簡單而嚴酷的生存不情愿地加入這個灰色的市井;他總在幻想著求取功名,但是功名卻遲遲不肯光顧他,更談不到像康伯休那樣避名了。

創作背景

這是李賀對現實有所感慨而作的一組諷喻詩,非一時一地之作,當作于元和六年(811年)至元和八年(813年)李賀擔任奉禮郎期間。本首詩是組詩中的第四首。

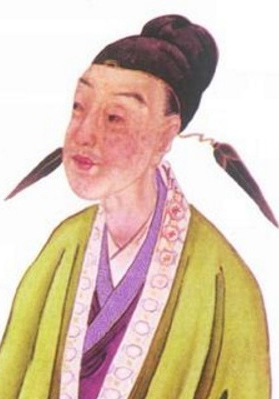

李賀簡介

唐代·李賀的簡介

李賀(約公元791年-約817年),字長吉,漢族,唐代河南福昌(今河南洛陽宜陽縣)人,家居福昌昌谷,后世稱李昌谷,是唐宗室鄭王李亮后裔。有“詩鬼”之稱,是與“詩圣”杜甫、“詩仙”李白、“詩佛”王維相齊名的唐代著名詩人。著有《昌谷集》。李賀是中唐的浪漫主義詩人,與李白、李商隱稱為唐代三李。有“‘太白仙才,長吉鬼才’之說。李賀是繼屈原、李白之后,中國文學史上又一位頗享盛譽的浪漫主義詩人。李賀長期的抑郁感傷,焦思苦吟的生活方式,元和八年(813年)因病辭去奉禮郎回昌谷,27歲英年早逝。

...〔? 李賀的詩(37篇)〕