“秣陵懷古”譯文及注釋

譯文

山的景色同江水的聲音都已寂寥,十三陵中樹木在晚風中蕭蕭作響。

中原的事業與江左政權一樣腐朽,芳草何必為六朝的舊事而感傷呢?

注釋

秣(mò)陵:金陵,即南京。

山色:鐘山的景色。江聲:長江的水聲。

十三陵:明代十三個皇帝(從明成祖至崇禎帝)陵墓的總稱。蕭蕭:此處狀風聲。

中原事業:指遷都后的明王朝。江左:建都南京的幾個政權。

六朝:指東吳、東晉、宋、齊、梁、陳六個朝代。

“秣陵懷古”鑒賞

賞析

秣陵懷古,光看題目,似乎還是傳統詩詞中對六朝興亡的感慨吟詠。可納蘭性德不然, 他圍繞明朝開國建都于金陵,后來統治全國,遷都北京,最終仍落得個覆滅的命運展開議論。

詩的前兩句是借景抒情。“山色江聲共寂寥”,秦淮自古繁華地,這里江山險要,有虎踞龍盤之勢。可是如今南京鐘山的美景、長江的水聲都歸于寂靜,呈現一片凄涼的景象。詩人眼前是秣陵,但思緒所及,卻是對千里之外的北京郊外的“十三陵樹晚蕭蕭”的聯想,晚風吹過明皇陵,只有樹葉微微作響,兩者同樣都是一片蕭索的境況。 “中原事業如江左”,這句將全詩主旨直接揭開:曾經統治全國的明朝政權,即所謂的“中原事業”,與歷史上偏安于長江下游以東的六朝、也包括南明小朝廷這些所謂的“江左”政權沒有什么區別。它們都是那樣腐朽黑暗,荒淫逸樂,民不聊生,都是一再地重蹈歷史的覆轍。一個“如”字,將看似對立的“中原”與“江左”等同了起來。這就順理成章地得出結論:“芳草何須怨六朝”。以“芳草”來詠嘆六朝衰亡的詩詞從來就有很多,如韋莊《臺城》:“江雨霏霏江草齊,六朝如夢鳥空啼。”王安石《桂枝香》“六朝舊事隨流水,但寒煙、芳草凝綠”等皆是。納蘭性德感嘆人們何必總以芳草來感傷六朝的消亡,后來的朝代更替不也都是如此。可見,在他眼里,清朝取代明朝是順應歷史發展的。

整首詩的描寫在空間和時間上的跨度很大,縱橫萬里,上下千年,虛實相映,寫景和議論相結合,寓興亡于山色夕陽、江濤草樹之中,以更廣闊的歷史視野來看待世事的滄桑變化,突破了前人金陵懷古之作的舊框架。

創作背景

康熙二十三年(公元1684年),納蘭性德作為御前侍衛隨康熙帝離京南巡,十月至江寧(即南京),康熙帝祭祀明孝陵。貴族出身的納蘭性德觸景生情,從統治者的角度,寫出了這首懷古詩。 ?

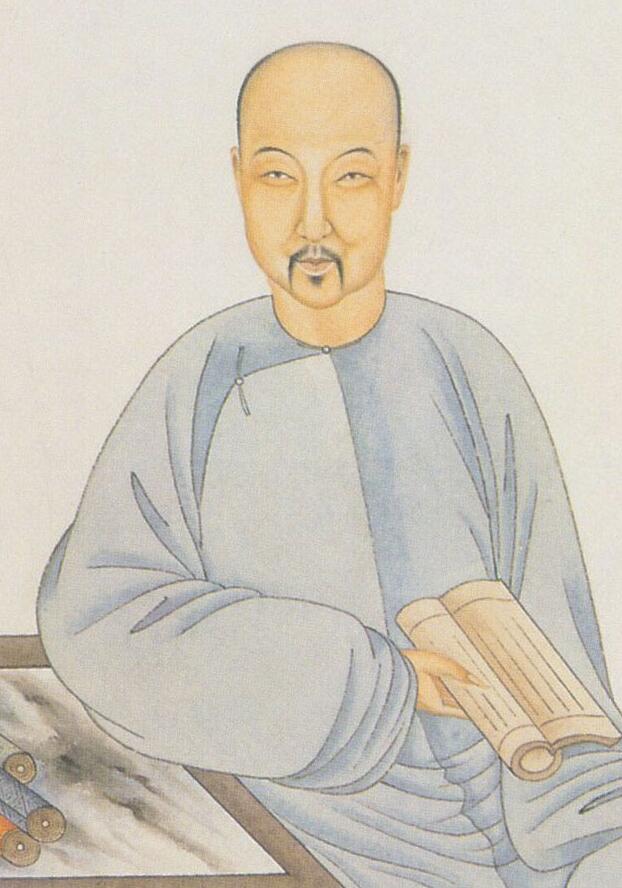

納蘭性德簡介

清代·納蘭性德的簡介

納蘭性德(1655-1685),滿洲人,字容若,號楞伽山人,清代最著名詞人之一。其詩詞“納蘭詞”在清代以至整個中國詞壇上都享有很高的聲譽,在中國文學史上也占有光采奪目的一席。他生活于滿漢融合時期,其貴族家庭興衰具有關聯于王朝國事的典型性。雖侍從帝王,卻向往經歷平淡。特殊的生活環境背景,加之個人的超逸才華,使其詩詞創作呈現出獨特的個性和鮮明的藝術風格。流傳至今的《木蘭花令·擬古決絕詞》——“人生若只如初見,何事秋風悲畫扇?等閑變卻故人心,卻道故人心易變。”富于意境,是其眾多代表作之一。

...〔? 納蘭性德的詩(220篇)〕猜你喜歡

真州東園記

真為州,當東南之水會,故為江淮、兩浙、荊湖發運使之治所。龍圖閣直學士施君正臣、侍御史許君子春之為使也,得監察御史里行馬君仲涂為其判官。三人者樂其相得之歡,而因其暇日得州之監軍廢營以作東園,而日往游焉。

歲秋八月,子春以其職事走京師,圖其所謂東園者來以示予曰:“園之廣百畝,而流水橫其前,清池浸其右,高臺起其北。臺,吾望以拂云之亭;池,吾俯以澄虛之閣;水,吾泛以畫舫之舟。敞其中以為清宴之堂,辟其后以為射賓之圃。芙蕖芰荷之的歷,幽蘭白芷之芬芳,與夫佳花美木列植而交陰,此前日之蒼煙白露而荊棘也;高甍巨桷,水光日景動搖而上下;其寬閑深靚,可以答遠響而生清風,此前日之頹垣斷塹而荒墟也;嘉時令節,州人士女嘯歌而管弦,此前日之晦冥風雨、鼪鼯鳥獸之嗥音也。吾于是信有力焉。凡圖之所載,皆其一二之略也。若乃升于高以望江山之遠近,嬉于水而逐魚鳥之浮沉,其物象意趣、登臨之樂,覽者各自得焉。凡工之所不能畫者,吾亦不能言也,其為吾書其大概焉。”

又曰:“真,天下之沖也。四方之賓客往來者,吾與之共樂于此,豈獨私吾三人者哉?然而池臺日益以新,草木日益以茂,四方之士無日而不來,而吾三人者有時皆去也,豈不眷眷于是哉?不為之記,則后孰知其自吾三人者始也?”

予以為三君之材賢足以相濟,而又協于其職,知所先后,使上下給足,而東南六路之人無辛苦愁怨之聲,然后休其余閑,又與四方賢士大夫共樂于此。是皆可嘉也,乃為之書。廬陵歐陽修記。

詠荊軻

燕丹善養士,志在報強嬴。

招集百夫良,歲暮得荊卿。

君子死知己,提劍出燕京;

素驥鳴廣陌,慷慨送我行。

雄發指危冠,猛氣沖長纓。

飲餞易水上,四座列群英。

漸離擊悲筑,宋意唱高聲。

蕭蕭哀風逝,淡淡寒波生。

商音更流涕,羽奏壯士驚。

心知去不歸,且有后世名。

登車何時顧,飛蓋入秦庭。

凌厲越萬里,逶迤過千城。

圖窮事自至,豪主正怔營。

惜哉劍術疏,奇功遂不成。

其人雖已沒,千載有馀情。