“過(guò)文登營(yíng)”譯文及注釋

譯文

船只沿著海邊慢慢前行,早晨的煙氣籠罩著鄉(xiāng)野人家的房屋。

是誰(shuí)給破敗的城墻送來(lái)春色;海風(fēng)徐徐,號(hào)角聲響徹長(zhǎng)天。

浪頭低落,猶見(jiàn)秦皇記功的石刻;海潮涌來(lái),不見(jiàn)漢代木筏浮泛。

那遙遠(yuǎn)迷茫的海外列強(qiáng)虎視耽耽,我怎敢忘記自己肩負(fù)的衛(wèi)國(guó)重?fù)?dān)。

注釋

文登營(yíng):明代設(shè)置在文登山(在今山東文登市東)的營(yíng)衛(wèi)。相傳秦始皇東巡,召集文士登此山歌功頌德,故名。

“冉冉”句:是說(shuō)乘船慢慢前進(jìn),渡海至此。

冉冉:慢慢前行的樣子。“冉冉雙幡”指巡航威儀。

幡:直著掛的長(zhǎng)條形旗子。海涯:海邊。作者這次巡視是從即墨(今山東即墨)出海,沿海岸前往山東半島東部海防備營(yíng)地,所以說(shuō)“度海涯”。“渡海涯”指海軍生涯。

曉煙:早晨的煙氣。

低護(hù):猶言籠罩著。

野人家:鄉(xiāng)野老百姓的住處。

將:攜帶。堞(dié):城墻上的齒形矮墻。

殘堞:形容文登營(yíng)壘年久失修。

笳:指軍號(hào)。

短笳:短促的號(hào)聲,喻指有軍情。

天風(fēng):風(fēng)。風(fēng)行天空,故稱(chēng)。

秦代石:指秦始皇東巡至文登山所立紀(jì)功之石。

槎(chá):木筏。漢時(shí)槎:傳說(shuō)天河與海通,住在海邊的人,年年八月見(jiàn)有浮槎去來(lái),不失期。漢時(shí)曾有人乘浮槎到一城,遙見(jiàn)官中有許多婦女織布,一男子牽牛在河邊飲水,以為到了天河(見(jiàn)《博物志》)。

百國(guó):許多國(guó)家。

微茫外:指在遙遠(yuǎn)的海外。

未敢:不敢。

忘危:忘掉危險(xiǎn)。

歲華:年華,時(shí)光,年歲。

“過(guò)文登營(yíng)”鑒賞

賞析

這首詩(shī)前四句寫(xiě)過(guò)文登營(yíng)所見(jiàn)邊防形勢(shì),后四句吊古感事,描繪了文登營(yíng)防區(qū)一帶風(fēng)光和秦漢歷史遺跡。該詩(shī)主要運(yùn)用了反襯、情景交融等表現(xiàn)手法,表現(xiàn)了作者忠心報(bào)國(guó)的憂患情懷、雄心壯志和放眼世界的國(guó)防意識(shí)。

這首詩(shī)的一二句緊扣詩(shī)題,敘事寫(xiě)景,寫(xiě)作者乘船出海巡視海防及所見(jiàn)沿岸村落曉景,“冉冉雙幡”顯示了戚繼光的將帥風(fēng)采和戚家軍的精神風(fēng)貌。“曉煙低護(hù)野人家”,指巡航所見(jiàn),描寫(xiě)出一幅和諧寧?kù)o的民眾生活。此聯(lián)敘事寫(xiě)景,把雄壯的軍隊(duì)和和諧寧?kù)o的生活置于同一畫(huà)面,形成強(qiáng)烈反差,為抒發(fā)作者保家衛(wèi)國(guó)的豪情作好了情景鋪墊。

三四句緊承首聯(lián),寫(xiě)經(jīng)過(guò)文登營(yíng)防區(qū)所見(jiàn)殘堞及似聞笳聲,暗指海防由于朝廷不關(guān)心,以致?tīng)I(yíng)壘殘破,年久失修,防務(wù)廢弛,令人憂慮,描寫(xiě)春色掩映的城墻,天風(fēng)吹送的軍號(hào)。“誰(shuí)將”詰問(wèn)句,寫(xiě)出作者見(jiàn)到文登春色的驚喜心情。此聯(lián)既寫(xiě)出了軍中特色,又把文登春色描寫(xiě)得悲壯遼闊、悠然閑適,抒發(fā)了作者對(duì)和平生活的向往和追求,同時(shí)對(duì)抗擊倭寇、保家衛(wèi)國(guó)充滿著樂(lè)觀向上的精神。

五六句借景抒情寫(xiě)潮落可見(jiàn)秦代刻石、潮來(lái)難見(jiàn)漢代船只的景象,慨嘆秦漢時(shí)的國(guó)力強(qiáng)盛、海疆安寧以反襯明朝的衰弱,暗喻盛衰有時(shí),今不如昔,也寄托著作者對(duì)國(guó)勢(shì)強(qiáng)盛、海晏河清的向往之情,作者由實(shí)景而引發(fā)的聯(lián)想和感慨。潮起潮落,掩映千古。初秦的強(qiáng)盛,“代石”猶存;漢代的旺達(dá),國(guó)富民強(qiáng)、百夷賓服,但“槎”筏卻不見(jiàn)了。這里,作者追溯千古,聯(lián)想到國(guó)勢(shì)衰頹的現(xiàn)實(shí),寄寓了深沉的憂思。

最后兩句乘情而出,抒發(fā)感慨,點(diǎn)破主題:我知道遙遠(yuǎn)的海外還有許多國(guó)家,其中有些國(guó)家例如倭國(guó)對(duì)我國(guó)并不友好,多年來(lái)一直縱容倭寇掠擾我沿海地區(qū),祖國(guó)被,侵略、人民遭蹂躪的危險(xiǎn)是客觀存在的,因此我決不敢忘記這些危險(xiǎn),決不敢虛度自己的年華。這是作者登營(yíng)遠(yuǎn)眺所升華出的報(bào)國(guó)之情。

中國(guó)古代優(yōu)秀軍事家的一貫思想便是“安不忘危,忘安必危”。鑒于具體的歷史原因,中國(guó)古代軍事家的防患對(duì)象主要針對(duì)北方和西北方的陸上敵人。“遙知百國(guó)微茫外,未敢忘危負(fù)歲華。”值得注意的是,戚繼光站在捍衛(wèi)祖國(guó)和人民安寧的歷史潮頭,適時(shí)提出了加強(qiáng)海防、防止敵人從海上入侵的思想,這就為中國(guó)軍事思想寶庫(kù)增添了新的內(nèi)涵。正因?yàn)槠堇^光具有軍事上的卓越見(jiàn)識(shí),并率領(lǐng)中國(guó)浙、閩等地沿海軍民浴血奮戰(zhàn),嚴(yán)懲來(lái)犯倭寇,保一方平安,所以他才能成為炎黃子孫人人景仰的一代抗倭名將。

創(chuàng)作背景

這首七律是明嘉靖三十三年(公元1554年)春,作者在山東沿海負(fù)責(zé)防御海上倭寇的時(shí)候所寫(xiě)的。當(dāng)時(shí)作者任登州衛(wèi)指揮僉事,管理登州、文登、即墨三營(yíng)二十五衛(wèi)所。

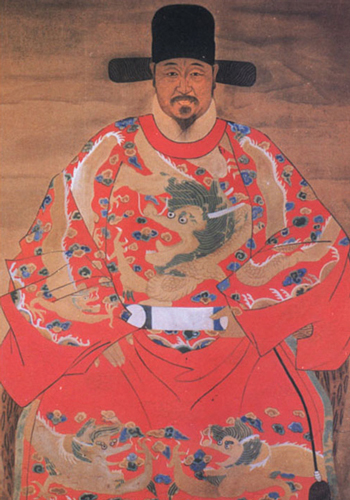

戚繼光簡(jiǎn)介

明代·戚繼光的簡(jiǎn)介

戚繼光(1528年11月12日-1588年1月5日,即嘉靖七年閏十月初一-萬(wàn)歷十五年十二月初八),字元敬,號(hào)南塘,晚號(hào)孟諸,卒謚武毅。漢族,山東登州人,祖籍安徽定遠(yuǎn),生于山東濟(jì)寧。明代著名抗倭將領(lǐng)、軍事家。官至左都督、太子太保加少保。

...〔? 戚繼光的詩(shī)(12篇)〕猜你喜歡

過(guò)文登營(yíng)

冉冉雙幡度海涯,曉煙低護(hù)野人家。

誰(shuí)將春色來(lái)殘堞,獨(dú)有天風(fēng)送短笳。

水落尚存秦代石,潮來(lái)不見(jiàn)漢時(shí)槎。

遙知百國(guó)微茫外,未敢忘危負(fù)歲華。(百國(guó) 一作:夷島)

真州東園記

真為州,當(dāng)東南之水會(huì),故為江淮、兩浙、荊湖發(fā)運(yùn)使之治所。龍圖閣直學(xué)士施君正臣、侍御史許君子春之為使也,得監(jiān)察御史里行馬君仲涂為其判官。三人者樂(lè)其相得之歡,而因其暇日得州之監(jiān)軍廢營(yíng)以作東園,而日往游焉。

歲秋八月,子春以其職事走京師,圖其所謂東園者來(lái)以示予曰:“園之廣百畝,而流水橫其前,清池浸其右,高臺(tái)起其北。臺(tái),吾望以拂云之亭;池,吾俯以澄虛之閣;水,吾泛以畫(huà)舫之舟。敞其中以為清宴之堂,辟其后以為射賓之圃。芙蕖芰荷之的歷,幽蘭白芷之芬芳,與夫佳花美木列植而交陰,此前日之蒼煙白露而荊棘也;高甍巨桷,水光日景動(dòng)搖而上下;其寬閑深靚,可以答遠(yuǎn)響而生清風(fēng),此前日之頹垣斷塹而荒墟也;嘉時(shí)令節(jié),州人士女嘯歌而管弦,此前日之晦冥風(fēng)雨、鼪鼯鳥(niǎo)獸之嗥音也。吾于是信有力焉。凡圖之所載,皆其一二之略也。若乃升于高以望江山之遠(yuǎn)近,嬉于水而逐魚(yú)鳥(niǎo)之浮沉,其物象意趣、登臨之樂(lè),覽者各自得焉。凡工之所不能畫(huà)者,吾亦不能言也,其為吾書(shū)其大概焉。”

又曰:“真,天下之沖也。四方之賓客往來(lái)者,吾與之共樂(lè)于此,豈獨(dú)私吾三人者哉?然而池臺(tái)日益以新,草木日益以茂,四方之士無(wú)日而不來(lái),而吾三人者有時(shí)皆去也,豈不眷眷于是哉?不為之記,則后孰知其自吾三人者始也?”

予以為三君之材賢足以相濟(jì),而又協(xié)于其職,知所先后,使上下給足,而東南六路之人無(wú)辛苦愁怨之聲,然后休其余閑,又與四方賢士大夫共樂(lè)于此。是皆可嘉也,乃為之書(shū)。廬陵歐陽(yáng)修記。

定風(fēng)波·志在煙霞慕隱淪

志在煙霞慕隱淪,功成歸看五湖春。一葉舟中吟復(fù)醉,云水。此時(shí)方識(shí)自由身。

花島為鄰鷗作侶,深處。經(jīng)年不見(jiàn)市朝人。已得希夷微妙旨,潛喜。荷衣蕙帶絕纖塵。

荊渚中流回望巫山無(wú)復(fù)一點(diǎn)戲成短歌

千峰萬(wàn)峰巴峽里,不信人間有平地。

渚宮回望水連天,卻疑平地元無(wú)山。

山川相迎復(fù)相送,轉(zhuǎn)頭變滅都如夢(mèng)。

歸程萬(wàn)里今三千,幾夢(mèng)即到石湖邊。

絕句漫興九首

隔戶楊柳弱裊裊,恰似十五女兒腰。

謂誰(shuí)朝來(lái)不作意,狂風(fēng)挽斷最長(zhǎng)條。

手種桃李非無(wú)主,野老墻低還似家。

恰似春風(fēng)相欺得,夜來(lái)吹折數(shù)枝花。

熟知茅齋絕低小,江上燕子故來(lái)頻。

銜泥點(diǎn)污琴書(shū)內(nèi),更接飛蟲(chóng)打著人。

二月已破三月來(lái),漸老逢春能幾回。

莫思身外無(wú)窮事,且盡生前有限杯。

腸斷江春欲盡頭,杖藜徐步立芳洲。

顛狂柳絮隨風(fēng)去(舞),輕薄桃花逐水流。

懶慢無(wú)堪不出村,呼兒日在掩柴門(mén)。

蒼苔濁酒林中靜,碧水春風(fēng)野外昏。

糝徑楊花鋪白氈,點(diǎn)溪荷葉疊青錢(qián)。

筍根雉子無(wú)人見(jiàn),沙上鳧雛傍母眠。

舍西柔桑葉可拈,江畔細(xì)麥復(fù)纖纖。

人生幾何春已夏,不放香醪如蜜甜。

眼見(jiàn)客愁愁不醒,無(wú)賴春色到江亭。

即遣花開(kāi)深造次,便教鶯語(yǔ)太丁寧。