《感二鳥賦》拼音版

唐代:韓愈

感二鳥賦

貞元十一年,五月戊辰,愈東歸。癸酉,自潼關出,息于河之陰。時始去京師,有不遇時之嘆。見行有籠白烏、白鸜鵒而西者,號于道曰:“某土之守某官,使使者進于天子。”東西行者皆避路,莫敢正目焉。因竊自悲,幸生天下無事時,承先人之遺業,不識干戈、耒耜、攻守、耕獲之勤,讀書著文,自七歲至今,凡二十二年。其行已不敢有愧于道,其閑居思念前古當今之故,亦僅志其一二大者焉。選舉于有司,與百十人偕進退,曾不得名薦書,齒下士于朝,以仰望天子之光明。今是鳥也,惟以羽毛之異,非有道德智謀、承顧問、贊教化者,乃反得蒙采擢薦進,光耀如此。故為賦以自悼,且明夫遭時者,雖小善必達,不遭時者,累善無所容焉。其辭曰:吾何歸乎!吾將既行而后思。誠不足以自存,茍有食其從之。出國門而東鶩,觸白日之隆景;時返顧以流涕,念西路之羌永。過潼關而坐息,窺黃流之奔猛;感二鳥之無知,方蒙恩而入幸;惟進退之殊異,增余懷之耿耿;彼中心之何嘉?徒外飾焉是逞。余生命之湮厄,曾二鳥之不如?汩東西與南北,恒十年而不居;辱飽食其有數,況榮名于薦書;時所好之為賢,庸有謂余之非愚?昔殷之高宗,得良弼于宵寐;孰左右者為之先?信天同而神比。及時運之未來,或兩求而莫致。雖家到而戶說,只以招尤而速累。蓋上天之生余,亦有期于下地;盍求配于古人,獨怊悵于無位?惟得之而不能,乃鬼神之所戲;幸年歲之未暮,庶無羨于斯類。

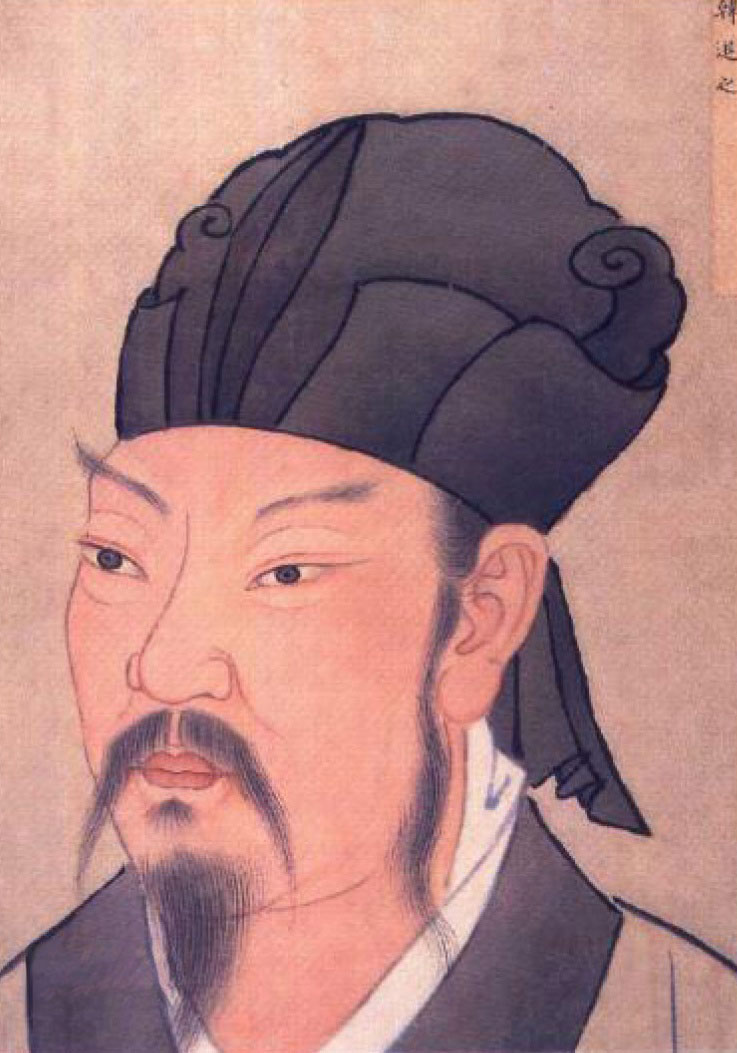

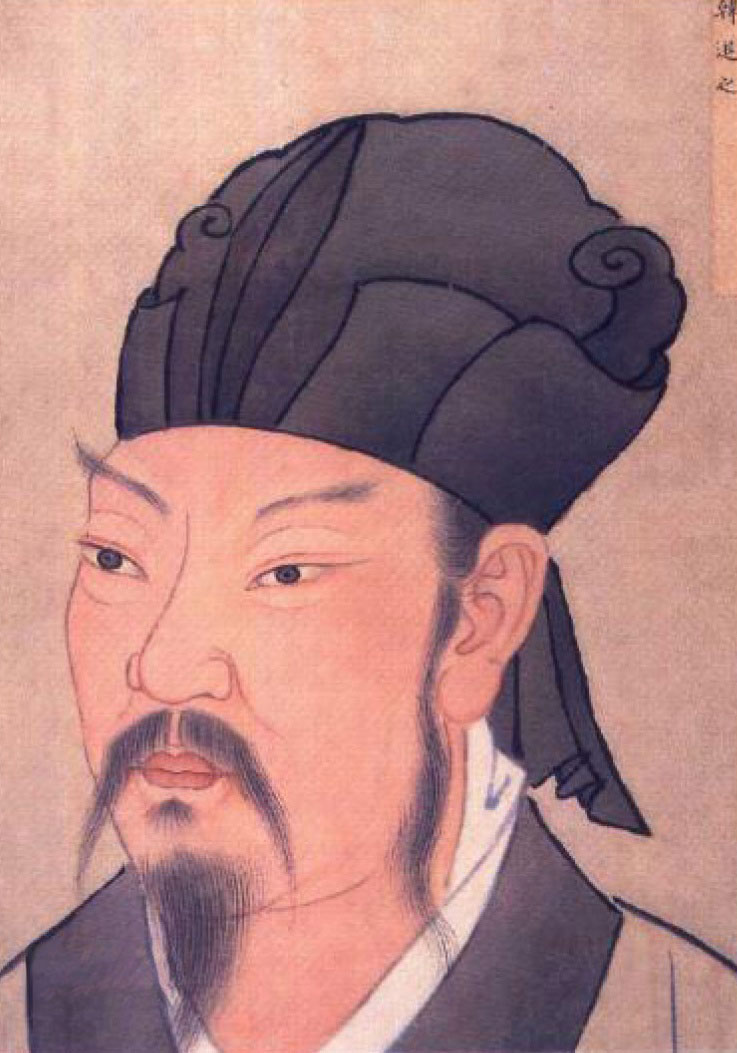

唐代·韓愈的簡介

韓愈(768~824)字退之,唐代文學家、哲學家、思想家,河陽(今河南省焦作孟州市)人,漢族。祖籍河北昌黎,世稱韓昌黎。晚年任吏部侍郎,又稱韓吏部。謚號“文”,又稱韓文公。他與柳宗元同為唐代古文運動的倡導者,主張學習先秦兩漢的散文語言,破駢為散,擴大文言文的表達功能。宋代蘇軾稱他“文起八代之衰”,明人推他為唐宋八大家之首,與柳宗元并稱“韓柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,作品都收在《昌黎先生集》里。韓愈在思想上是中國“道統”觀念的確立者,是尊儒反佛的里程碑式人物。

...〔

? 韓愈的詩(29篇)〕