“巫山曲”譯文及注釋

譯文

巴東三峽中山巒一重又一重,陽臺山旁是碧綠峭拔的十二峰。

荊王射獵時正逢巫山雨意云濃,夜臥高山之上夢見了巫山神女。

云霞、彩虹和微雨濕了神女艷姿,月明星稀神女化作行云在峽中飛逝。

極目遠望、再也不見神女芳影,聽到峽中猿猴聲聲悲鳴,不覺令人淚落打濕了衣裳。

注釋

巫山:山名。在重慶、湖北接境處,長江穿流其中,形成三峽。巫山曲:樂府舊題有《巫山高》,漢鐃歌,屬鼓吹曲辭。

巴江:水名。這里指鄂西、川東的長江。這一帶周初為巴子國,后為巴郡。上峽:高峽。

陽臺:今重慶巫山縣高都山,傳為《高唐賦》所寫楚王、神女相會之陽臺。實為后人附會。十二峰:巫山群峰陡峭,著名的有十二峰,峰名說法不一。

荊王:楚王。荊:春秋時楚國的舊稱。暮雨:指神女。

高丘:泛指高山。

輕紅流煙:淡紅色的飄動的云氣。濕艷姿:沾濕的美麗姿容。

明星稀:星星稀少,指破曉時分。

目極:極目遠望。魂斷:銷魂神往。《神女賦》寫神女去后,“(襄王)徊腸傷氣,顛倒失據。暗然而暝,忽不知處。情獨私懷,誰者可語?惆悵垂涕,求之至曙。”

猿啼三聲:酈道元《水經注·江水》栽漁者歌:“巴東三峽巫峽長,猿啼三聲淚沾裳。”

“巫山曲”鑒賞

鑒賞

“巴江上峽重復重”,詩中明顯有一舟行之旅人的影子。沿江上溯,入峽后山重水復,屢經曲折,于是目擊了著名的巫山十二峰。諸峰“碧叢叢,高插天”(李賀《巫山高》),“碧峭”二字是能盡傳其態的。十二峰中,最為奇峭,也最令人神往的,便是那云煙繚繞、變幻陰晴的神女峰。而“陽臺”就在峰的南面。神女峰的魅力,與其說來自峰勢奇峭,毋寧說來自那“朝朝暮暮,陽臺之下”的巫山神女的動人傳說。次句點出“陽臺”二字,兼有啟下的功用。經過巫峽,誰都會想起那個古老的神話,但沒有什么比“但飛蕭蕭雨”的天氣更能使人沉浸于那本有“朝云暮雨”情節的故事情境中去的。所以緊接著寫到楚王夢遇神女之事:“荊王獵時逢暮雨,夜臥高丘夢神女。”本來,在宋玉賦中,楚王是游云夢、宿高唐(在湖南云夢澤一帶)而夢遇神女的。而“高丘”是神女居處(《高唐賦》神女自述:“妾在巫山之陽,高丘之阻”)。一字之差,失之千里,卻并非筆誤,乃是詩人憑借想象,把楚王出獵地點移到巫山附近,夢遇之處由高唐換成神女居處的高丘,便使全詩情節更為集中。這里,上峽舟行逢雨與楚王畋獵逢雨,在詩境中交織成一片,冥想著的詩人也與故事中的楚王神合了。以下所寫既是楚王夢中所見之神女,同時又是詩人想象中的神女。詩寫這段傳說,意不在楚王,而在通過楚王之夢來寫神女。

關于“陽臺神女”的描寫應該是《巫山曲》的畫龍點睛處。“主筆有差,余筆皆敗。”(劉熙載《藝概·書概》)而要寫好這一筆是十分困難的。其所以難,不僅在于巫山神女乃人人眼中所未見,而更在于這個傳說“人物”乃人人心中所早有。這位神女絕不同于一般神女,寫得是否神似,讀者是感覺得到的。而孟郊此詩成功的關鍵就在于寫好了這一筆。詩人是緊緊抓住“旦為朝云,暮為行雨,朝朝暮暮,陽臺之下”(《高唐賦》)的絕妙好辭來進行藝術構思的。

神女出場是以“暮雨”的形式:“輕紅流煙濕艷姿”,神女的離去是以“朝云”的形式:“行云飛去明星稀”。她既具有一般神女的特點,輕盈飄渺,在飛花落紅與繚繞的云煙中微呈“艷姿”;又具有一般神女所無的特點,她帶著晶瑩濕潤的水光,一忽兒又化成一團霞氣,這正是雨、云的特征。因而“這一位”也就不同于別的神女了。詩中這精彩的一筆,如同為讀者心中早已隱約存在的神女撩開了面紗,使之眉目宛然,光艷照人。這里同時還創造出一種若晦若明、迷離恍惝的神秘氣氛,雖然沒有任何敘事成分,卻能使讀者聯想到《神女賦》“歡情未接,將辭而去,遷延引身,不可親附”及“暗然而暝,忽不知處”等等描寫,覺有無限情事在不言中。

隨著“行云飛去”,明星漸稀,這浪漫的一幕在詩人眼前慢慢消散了。于是一種惆悵若失之感向他襲來,“目極魂斷望不見”就寫出其如癡如醉的感覺,與《神女賦》結尾頗為神似(那里,楚王“情獨私懷,誰者可語,惆悵垂涕,求之至曙”)。最后化用古諺“巴東三峽巫峽長,猿鳴三聲淚沾裳”作結。峽中羈旅的愁懷與故事凄艷的結尾及峽中迷離景象打成一片,咀嚼無窮。

全詩把峽中景色、神話傳說及古代諺語熔于一爐,寫出了作者在古峽行舟時的一段特殊感受。其風格幽峭奇艷。語言凝練優美,意境奇幻幽艷,余味無窮。

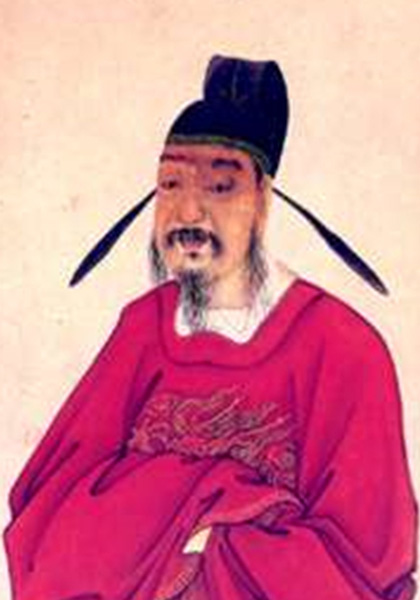

孟郊簡介

唐代·孟郊的簡介

孟郊,(751~814),唐代詩人。字東野。漢族,湖州武康(今浙江德清)人,祖籍平昌(今山東臨邑東北),先世居洛陽(今屬河南)。唐代著名詩人。現存詩歌500多首,以短篇的五言古詩最多,代表作有《游子吟》。有“詩囚”之稱,又與賈島齊名,人稱“郊寒島瘦”。元和九年,在閿鄉(今河南靈寶)因病去世。張籍私謚為貞曜先生。

...〔? 孟郊的詩(4篇)〕猜你喜歡

游千山記

千山在遼陽城南六十里,秀峰疊嶂,綿亙數百里。東引甌脫,南抱遼陽,嶻嶪蓊郁,時有佳氣,如海蜃然。嘉靖丁亥,予戍撫順,丙申遷蓋州,道出遼陽,乃與同志徐、劉二子游焉。

出南門,過八里莊、石門、釣魚臺。臺,蓋屯戍舊址也。東北有溫泉,瑩潔可鑒。南折入山,數里,抵祖越寺。路頗峻,稍憩于寺之禪堂,乃登萬佛閣。閣在山半,緣崖旋轉,越飛梁而入。憑欄四望,天風泠然,因宿于寺。時戊子日也,循東山,望螺峰,附太極石,入巖澗,高不滿丈,深倍之,廣半。俯看萬佛閣,已在下方矣。前有亭,曰一覽。自一覽亭迤西而北,入龍泉寺。晡時,往香巖,亂溪而東,巖壑窈窕,僧房半出云間,扶杖登之。

明晨己丑,寺僧設齋,乃行,憩大樹下。人境空寂翛然,有遺世之想。東峰危險,徐、劉二子浮白引滿,其間適有吹笳者,聲振林樾,聞之愀然。由此至大安,自東而北。自龍泉至此,約二十余里,陡絕洿陷,懸崖怪石,后先相倚,撫孤山,瞰深壑,奇花異卉,雜然如繡。行復數里。隍堂中開,諸山羅列,高爽清曠。視三寺為最西峰,空洞倚天。徐子題曰:“通明天”。是夕,有雨意。

翼日庚寅,晴霽,登中峰,顧瞻京國,遠眺荒徼,山海混茫無際。東有羅漢洞,高寒襲人。又數息,至雙井,一在樹下。一在亂石間,泉甚冽。又數息,抵仙人臺,峭壁斷崖,北隅以木梯登望之,股栗。健者匍匐而上,有石枰,九仙環弈焉。自仙人臺尋中會寺,入溪,穿石,荊棘塞路,不可杖,徑僅容雙趾。以匹布縛胸,使人從后挽之,扶滕側足,盤跚而步,危甚。劉子先之,徐子與余相去數武,摘山花以詩贈余。余亦倚聲和之。趺坐石上,一老進麥餅。值饑,食之厭,問其姓氏,笑而不答,乃至寺。自大安山行幾二十里,因憊,坐僧房。久之,起視山岡,兩浮屠相向爭聳,乃自中會反祖越。

從者病,取道石橋,宿南村農家。回望諸峰,如在天上矣。茲山之勝,弘潤秀麗,磅礴盤結,不可殫述。使在中州,當與五岳等。僻在東隅,高人、游士罕至焉。物理之幸不幸,何如也,昔柳州山水以子厚顯,予之劣陋,弗克傳其勝,姑撮其大概如此。