“宋人酤酒”譯文及注釋

譯文

有一個賣酒的宋國人,酒的分量很足,對待顧客十分恭敬有禮貌,釀造的酒也很好喝,賣酒的標幟掛得很高很顯眼,然而酒就是賣不出去。酒都發酸了,他對此感到很奇怪,于是去問他所熟識的鄰居長者楊倩。楊倩說:“你家的狗很兇猛吧?”賣酒的說:“狗兇猛,為什么酒就賣不出去呢?”楊倩說:“因為人們害怕它呀!有人讓小孩帶著錢,提著酒壺去買酒,狗就迎面撲上來去咬他,這就是你的酒酸了也賣不出去的原因。”國家也有猛狗。有才能的人懷著治國之術,想要用它使大國的君王明察起來;有的大臣就是惡犬,迎面撲來咬他們。這就是國君所以受蒙蔽,受挾制的原因,也是有本領的人不能被重用的原因啊!

注釋

酤:賣。后文“或令孺子懷錢挈壺而往酤”中意為“買酒”。

升概甚平:容器量酒量的很平,意思是“分量很足”。升概,裝酒的器具,此處指量器。

遇:對待,招待,引申義,本義是逢。

謹:恭敬,小心,這里指有禮貌。

為:釀造。

縣幟甚高:賣酒的標志掛得很高很顯眼。縣,同“懸”。幟:幌子、酒旗,引申義,本義是旗幟。

不售:賣不出去。

怪:意動用法,對……感到奇怪。

故:原因。

或:有人。

孺子:小孩子。

挈:攜帶。

迓:迎接

龁:嚼而吞為龁,此處是咬的意思。

道:本領。

明:作“白”解,稟陳。

萬乘之主:指國君。乘:兵車,引申義,本義是登,升。

為蔽:蒙蔽挾制。這里作被動用法。

用:被動,被重用。

“宋人酤酒”鑒賞

啟示與評價

啟示

要善于找出事物之間的必然聯系,對癥下藥,解決問題。

評價

狗惡與酒酸本來是風馬牛不相及的兩碼事,但在韓非的筆下,兩者竟奇妙而理所當然地發生了關及。從中我們可以體會到文章條理的謹嚴和嚴密的邏輯性。

文章開頭這樣來形容賣酒的店家:“升概甚平,遇客甚謹,為酒甚美,懸幟甚高”,一連四句排比,句法齊整而且每句都用一個“甚”字,極力渲染出酒店各方面的優點。這與下文酒賣不出去而變酸的結果形成強烈的對比,一下子把矛盾推到讀者的眼前。確實,對此不僅店主要百思不解,讀者也不免急切地等待下文。作者請長者楊倩來解答,但妙的是他沒有正面回答,而反問了一句似乎離題萬里的話:“汝狗猛耶?”突兀如奇峰驟起,顯出韓文峻削的本色。經過反復推問后,才落到因為狗兇猛咬人造成無人敢來打酒的因果關系。行文曲折而帶鋒穎,饒有氣勢,增強了論辯分析中的折服力。

韓非以生活中極普通的事例,深刻地說明了封建社會中君、臣和有道之士之間的關系,道人所不能道,生動、精辟,富于現實意義。在現實生活中,確有許多看上去孤立存在的沒有聯系的事物,但卻直接或間接地互相制約起作用,切不可掉以輕心,這便是這則寓言給我們的有益啟示。

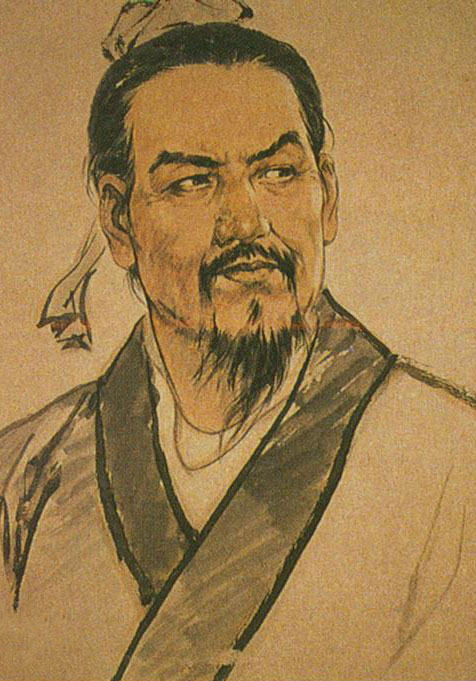

韓非簡介

先秦·韓非的簡介

韓非子生于周赧王三十五年(約公元前281年),卒于秦王政十四年(公元前233年),韓非為韓國公子(即國君之子),漢族,戰國末期韓國人(今河南省新鄭)。師從荀子,是中國古代著名的哲學家、思想家,政論家和散文家,法家思想的集大成者,后世稱“韓子”或“韓非子”,中國古代著名法家思想的代表人物。

...〔? 韓非的詩(9篇)〕猜你喜歡

宋人酤酒

宋人有酤酒者,升概甚平,遇客甚謹,為酒甚美,懸幟甚高,然貯而不售,酒酸。怪其故,問其所知閭長者楊倩,倩曰:“汝狗猛邪?“曰:“狗猛,則酒何故而不售?“曰:“人畏焉。或令孺子懷錢挈壺罋而往酤,而狗迓而龁之,此酒所以酸而不售也。”夫國亦有狗。有道之士懷其術而欲以明萬乘之主,大臣為猛狗迓而龁之。此人主之所以為蔽,而有道之士所以不用也。

曾參烹彘

曾子之妻之市,其子隨之而泣。其母曰:“女還,顧反為女殺彘。”妻適市來,曾子欲捕彘殺之。妻止之曰:“特與嬰兒戲耳。”曾子曰:“嬰兒非與戲也。嬰兒非有知也,待父母而學者也,聽父母之教。今子欺之,是教子欺也。母欺子,子而不信其母,非所以成教也。”遂烹彘也。

(選自《韓非子.外儲說左上》)

棘刺雕猴

燕王好微巧,衛人請以棘刺之端為母猴。燕王說之,養之以五乘之奉。王曰:“吾視觀客為棘刺之母猴。”客曰:“人主欲觀之,必半歲不入宮,不飲酒食肉,雨霽日出,視之晏陰之間,而棘刺之母猴乃可見也。”燕王因養衛人,不能觀其母猴。鄭有臺下之冶者,謂燕王曰:“臣為削者也,諸微物必以削削之,而所削必大于削。今棘刺之端不容削鋒,難以治棘刺之端。王試觀客之削,能與不能可知也。”王曰:“善。”謂衛人曰:“客為棘刺之母猴也,何以治之?”曰:“以削。”王曰:“吾欲觀見之。”客曰:“臣請之舍取之。”因逃。

(選自《韓非子·外儲說左上》)

庖丁解牛

吾生也有涯,而知也無涯。以有涯隨無涯,殆已!已而為知者,殆而已矣!為善無近名,為惡無近刑。緣督以為經,可以保身,可以全生,可以養親,可以盡年。

庖丁為文惠君解牛,手之所觸,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然向然,奏刀騞然,莫不中音。合于《桑林》之舞,乃中《經首》之會。

文惠君曰:“嘻,善哉!技蓋至此乎?”

庖丁釋刀對曰:“臣之所好者,道也,進乎技矣。始臣之解牛之時,所見無非牛者。三年之后,未嘗見全牛也。方今之時,臣以神遇而不以目視,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,導大窾,因其固然,技經肯綮之未嘗,而況大軱乎!良庖歲更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解數千牛矣,而刀刃若新發于硎。彼節者有間,而刀刃者無厚;以無厚入有間,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新發于硎。雖然,每至于族,吾見其難為,怵然為戒,視為止,行為遲。動刀甚微,謋然已解,如土委地。提刀而立,為之四顧,為之躊躇滿志,善刀而藏之。”

文惠君曰:“善哉!吾聞庖丁之言,得養生焉。”