“夜飛鵲·香港秋眺懷公度”譯文及注釋

譯文

我在滄海上漂流,想要遣放愁懷,小船卻于此徘徊不進(jìn)。暫且駐足傳杯痛飲,誰想風(fēng)中黃葉亂飛。這一番秋涼,把我驚得酒醒,登臨舉目一望,被塵世所掩之眼為之大開。在列強(qiáng)硝煙的籠罩下,這灰霾的天空總是不能放晴,只有奇花異草的香氣四處彌漫,隨風(fēng)飄過海市蜃樓般的洋樓。海神在狂舞,它要喚醒癡龍,看看這蓬萊仙島。

海濱有多少紅桑已達(dá)合抱之粗,簽約割讓香港已經(jīng)有多少年?在這多事之秋,不信你這巨龍會(huì)始終沉睡在秋江里,空有牽控鯨魚的身手,卻難以施展。落日下大旗黯淡無光,映照著無數(shù)山崗上被劫火焚燒后余下的灰燼。秋風(fēng)又起,送來了陣陣鶴唳之聲,夜笳頻吹驚破了沉沉的夜色,只見怒濤百折,洶涌而來。

注釋

香港秋眺懷公度:光緒二十八年(1902)秋,朱祖謀自禮部侍郎出任廣東學(xué)政,次年春抵廣東,春晚曾到嘉應(yīng)州(今梅縣),和當(dāng)時(shí)放歸在家、憔悴不已的黃憲(字公度)相聚,寫下《燭影搖紅》、《摸魚子》兩詞。甲辰(1904)秋因事舟經(jīng)香港,又寫此詞寄黃。夜飛鵲,又名《夜飛鵲慢》,雙調(diào)一百零六字,宋周邦彥首填此調(diào)。

滄波:指香港附近海面。

游棹:游船。

行杯:傳杯飲酒。南朝梁元帝《燕歌行》:“乍見遠(yuǎn)舟如落葉,復(fù)看遙舸似行杯。”

蠻煙:指南方少數(shù)民族地區(qū)山林中的瘴氣。這里指英國統(tǒng)治下的香港煙霧迷茫,遮蔽了晴空。

飐:風(fēng)吹物動(dòng)。

天香:這里指奇異的香氣。

海氣樓臺(tái):原指海上空氣折射所形成的海市蜃樓。《史記·天官書》曰:“海旁蜃氣像樓臺(tái)。”這里指英人在香港所建造型奇異的不同于中國的樓房。

冰夷:即馮夷,是傳說中的水神。這里暗指囂張的帝國主義列強(qiáng)。

癡龍:據(jù)南朝劉義慶《幽明錄》記載,傳說洛終有大穴,有人誤墜穴中,見有大羊,取髯下珠而食之。出而問張華。華謂羊?yàn)榘V龍。這里以癡龍謂中國。

蓬萊:海上三仙山之一,喻指被割讓的香港。

紅桑如拱:據(jù)晉王嘉《拾遺記》載,西海濱有桑樹,紅葉紫葚,一萬年一結(jié)果,食之可長(zhǎng)生。拱,樹木歷經(jīng)久年,樹干有兩手合抱之粗。

籌筆:今四川廣元北八十里有籌筆驛,相傳諸葛亮出師常運(yùn)籌于此。

珠崖:今海南島。《漢書·賈捐之傳》:“愿遂棄珠崖,專用恤東之憂……從之,珠崖由是罷。”這里指清政府喪權(quán)辱國,簽約割地。

不信秋江睡穩(wěn)三句:意謂像黃公度這樣有著出色外交才干的維新志士,不該賦閑在家,得不到重用。秋江睡穩(wěn),杜甫《秋興八首》其四:“魚龍寂寞秋江冷,故國平居有所思。”掣鯨,

唐杜甫《戲?yàn)榱^句》之四:“或看翡翠蘭苕上,未掣鯨魚碧海中。”

大旗落日:語本杜甫《后出塞》:“落日照大旗,馬鳴風(fēng)蕭蕭。”

劫墨成灰:《三輔黃圖》載:武帝初,穿昆明池,得黑土。帝問東方朔,朔曰:“西域胡人知之。”乃問胡人,胡人曰:“劫燒之余灰也。”后以劫灰喻戰(zhàn)亂。

“夜飛鵲·香港秋眺懷公度”鑒賞

賞析

作者是晚清宗法吳文英詞的大師。吳詞以密麗和潛氣內(nèi)轉(zhuǎn)見稱,密麗即所謂“七寶樓臺(tái)”,潛氣內(nèi)轉(zhuǎn)與“密”有相互關(guān)系,體現(xiàn)在轉(zhuǎn)折處除領(lǐng)字外,很少依仗虛詞。這首詞即具備這種特點(diǎn),內(nèi)容進(jìn)步,與藝術(shù)技巧相結(jié)合,是朱詞中有代表性的名作。

香港,是清朝于鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)失敗后,與英國訂下不平等條約,割讓給英的。從道光二十二年(1842)英人統(tǒng)治此島到作者寫此詞時(shí),已經(jīng)歷了六十三個(gè)年頭。而在寫此詞前四年即光緒二十六年庚子(1900),作者親歷八國聯(lián)軍之禍。二十七年(1901)辛丑條約的訂立,中國又蒙上新的恥辱。這時(shí)經(jīng)過香港,新愁舊恨,紛至沓來,作者悲憤之情,不難想象。黃公度是戊戌變法的直接參與者,一生好多次經(jīng)過香港有詩。變法失敗,放廢家居,救國壯志,無從施展。作者在詞中寫對(duì)他的懷念之情,是建筑在愛國精神的共同基礎(chǔ)之上的,它構(gòu)成了這首詞的主旋律。

上闋開頭,寫滄海橫流,浩蕩無際,作者游棹經(jīng)此,滿想一解胸頭愁悶。秋風(fēng)飄來落葉,歷亂地飛滿行客杯觴。這是愁中的動(dòng)態(tài),下面轉(zhuǎn)到酒后,是暗中轉(zhuǎn)筆。客枕上驚到一番涼意,把酒意吹醒,起來登臨船的高處,摩挲倦眼,再周覽香港景色一下。這里點(diǎn)明了“倚船晚眺”。“蠻煙”以下轉(zhuǎn)到開眼時(shí)見到的香港總貌。“蠻”,舊稱南方少數(shù)民族,這里即以指英。島煙如霧,摩蕩半空,迷漫得把晴空都遮掩了。“飐”是飄動(dòng)的樣子,單字凝煉入畫。“桂子月中落,天香云外飄”,是唐人宋之問《靈隱寺》詩句,這里泛指一切花木。島上大部分是外國人所建的高樓大廈,矗立云霄。詞句用了《史記》卷二十七《天官書》“海旁蜃氣象樓臺(tái)”的話,以蛟蜃暗斥英人,省了許多筆墨。這是舊體詩詞用典的妙處,不同于掉書袋。從海旁的蜃氣,轉(zhuǎn)出下面的“冰夷漫舞”,也是暗轉(zhuǎn),不用虛字。“冰夷”,即馮夷,海神名。“漫”,義為胡亂。“漫舞”即亂舞,象征帝國主義列強(qiáng)向中國張牙舞爪。“龍”指中國,清朝的國旗是黃龍旗。“癡龍”猶云睡獅。“蓬萊”是海中仙山,近指香港,擴(kuò)大一些,包括海外各地,南中國海各島,原是中國領(lǐng)土,當(dāng)時(shí)大部被人所侵占了。這樣的眼前風(fēng)物,怎能不激起愛國人士作風(fēng)雨的雞鳴,去喚醒酣臥的睡獅,正視現(xiàn)實(shí),從香港一個(gè)縮影中認(rèn)清整個(gè)的國勢(shì)呢?如此一結(jié),驚心動(dòng)魄,筆力嶄絕。

下闋從香港寫到公度。換頭從上闋的“蓬萊”過渡到“紅桑”。“海上紅桑花已開”是唐人曹唐《小游仙詩》語,暗用滄海變桑田的故事。“滄桑”是人們用慣了的熟典,寫成“紅桑如拱”,便覺耳目一新,形象鮮明,不覺得是用典了。“拱”,兩手圍抱。《左傳·僖公三十二年》:“中壽,爾墓之木拱矣。”那是說歷年久了,墓木長(zhǎng)大到可以用兩手合抱。這里說“紅桑如拱”,是指香港割給英人,為時(shí)已久。“多少”二字,又隱含著自香港割讓以來,中國割讓給外國侵略者的地方,如臺(tái)灣割給日本,廣州灣給法國為租借地,膠州灣租借給德國等都是。“籌筆”,用諸葛亮籌筆驛事。揮筆籌畫國家大事,特別是辦外交,是公度當(dāng)行出色的才干。但現(xiàn)在卻在“問何年,真割珠崖”,是何等令人痛心。“珠崖”,今海南島。割珠崖,借用西漢賈捐之議棄珠崖一事,指清朝割地。一個(gè)“真”字,聲淚俱下。作者對(duì)公度有無窮的期待,不信他會(huì)穩(wěn)睡秋江,永遠(yuǎn)沉埋家鄉(xiāng),徘徊不出,不被國家起用。“秋江睡穩(wěn)”用杜甫《秋興》“魚龍寂寞秋江冷,故國平居有所思”語,指家居。“掣鯨身手”用杜甫《戲?yàn)榱^句》“未掣鯨魚碧海中”語,“鯨”與上面海蜃、冰夷,都指外國人。“掣鯨身手”是說公度有制服外敵的本領(lǐng)。“終古”,用屈原《離騷》“余焉能忍與此終古”意。“徘徊”,意為躊躇不前。公度自光緒二十五年(1899)以后,蟄居鄉(xiāng)里辦教育。二十六年(1900)曾一度應(yīng)兩廣總督李鴻章邀至廣州,李欲委以設(shè)巡警、開礦產(chǎn)之事,公度因事無可為,辭歸。這是“徘徊”的具體內(nèi)容。“大旗”以下,又急轉(zhuǎn)到“香港晚眺”。“大旗落日”,用杜甫《后出塞》“落日照大旗,馬鳴風(fēng)蕭蕭”語,指清國的黃龍旗已日薄西山。“劫墨”,即劫灰,用曹毗《志怪》所載昆明池底留有大地大劫時(shí)灰墨的故事,寫祖國河山黯淡無光。兩句雄偉中出現(xiàn)陰沉。下面再層層深入,更濃化這一詞境,用“又”字領(lǐng)起。“西風(fēng)鶴唳”,用《晉書》卷七十九《謝玄傳》:苻堅(jiān)軍“聞風(fēng)聲鶴唳,皆以為王師已至”。這里形容帝國主義國家危害中國的可驚形勢(shì)。“驚笳”句由“晚眺”寫到夜。“引”,猶云吹起。“百折濤來”,寫海上驚濤,千重百折,拍打船頭的場(chǎng)景,沉郁盤屈,悲壯凝煉。用此結(jié)住全首,更顯得奇情壯采,有辟易萬夫之概。

朱祖謀詞,像這一類,是能以辛棄疾的骨力運(yùn)用吳文英的藻采的。在吳文英詞中,也有《八聲甘州·靈巖陪庾幕諸公游》、《三姝媚·過都城舊居有感》等篇,于密麗中見遒勁。朱氏繼承了它而又有發(fā)展,時(shí)代精神更與吳文英詞不同了。依聲附影者流,以涂抹辭藻為學(xué)吳學(xué)朱,不特不知朱,并不知吳

創(chuàng)作背景

這首詞的題目,潘飛聲《在山泉詩話》卷二作“甲辰九月舟過香港倚船晚眺寄公度”。甲辰是光緒三十年(1904)。光緒二十八年(1902)秋,朱祖謀自禮部侍郎出任廣東學(xué)政,次年春抵廣東,春晚曾到嘉應(yīng)州(今梅縣),和當(dāng)時(shí)放歸在家的黃公度遵憲相聚,寫下《燭影搖紅》、《摸魚子》兩闋詞。甲辰秋因事舟經(jīng)香港,又寫此詞寄黃。從三首詞的內(nèi)容,可以看到作者和戊戌變法人物的關(guān)系。三首詞中,這一首尤工。

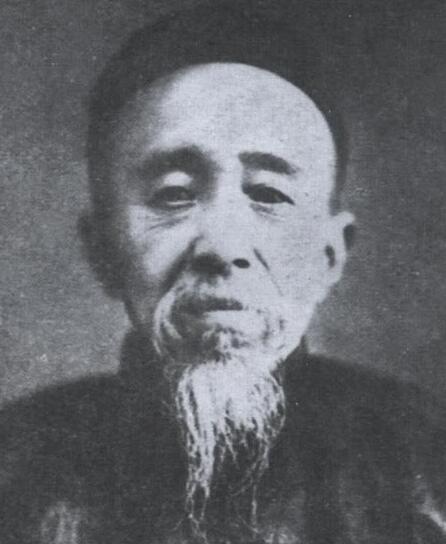

朱祖謀簡(jiǎn)介

清代·朱祖謀的簡(jiǎn)介

朱祖謀(1857年—1931年),,原名朱孝臧,字藿生,一字古微,一作古薇,號(hào)漚尹,又號(hào)彊村,浙江吳興人。光緒九年(1883)進(jìn)士,官至禮部右侍郎,因病假歸作上海寓公。工倚聲,為晚清四大詞家之一,著作豐富。書法合顏、柳于一爐;寫人物、梅花多饒逸趣。卒年七十五。著有《彊村詞》。

...〔? 朱祖謀的詩(7篇)〕