“古陵”譯文及注釋

譯文

古陵被淹沒在野草中,烏鴉在陵墓上啼叫。

陵墓所埋之人無法聽到,只有路過的旅客在獨自惆悵。

注釋

蒿:野草。

行客:過客;旅客。

“古陵”鑒賞

賞析

王廷相主要作為具有唯物主義傾向的哲學家著稱于世。但是,他的《與郭價大學士論詩書》,乃是明代詩文批評中如同晨星一現的審美意象的專論。他在這篇文章中指出:“夫詩貴意象透瑩,不喜事實粘著,古謂水中之月,鏡中之影,可以目睹,難以實求是也……言征實則寡余味,情直致而難動物也。故示以意象,使人思而明之,感而契之,邈哉深矣!此詩之大致也。”將化“直”為“曲”,虛實相同,透瑩圓融,遠神余味等,視為審美意象的重要特征,可謂覺得詩家三昧。然而,他的詩歌創作與他的意象理論相互矛盾,如錢謙益指出:“子衡五七言研討,才情可觀,而摹擬失真,與其論詩頗相反。今體詩殊無解會,七言尤為策濁,于以驂乘何(景明)、李(夢陽)、為之后勁,斯無愧矣。”(《列朝詩集小傳》丙集《王宮保廷相》)錢氏的批評,未免過分苛刻。其實,王廷相的詩歌中,即使在被人稱為多粗漫之作的七言古詩中,也可以披沙見金,間有意象和諧的篇章。令人有:“如游五都市中,動獲奇寶”(陳田《明詩紀事》丁簽卷三)之感。尤其是他的五言絕句頗有摩詰(王維)風致,下亦不失為裴十秀才(裴迪),崔五員外(崔宗之)(朱彝尊《明詩綜》卷三十一引宋轅文語。)《古陵》就是其中頗有特色的一首。

《古陵》詩中的抒情主人公是那位獨自惆悵的“行客”。行富的抒情并非是直說,而是以古今交錯,虛實相間的手法曲曲道出。前兩句以“蒿”為中心視點,上下流動,俯視古陵,仰視啼烏,這就構成了兩個意象:蒿下之古陵,蒿上之啼烏。且說中心視點中“蒿”。蒿,野草。古代歌辭中言人死魂魄歸于蒿里。“蒿”同于“槁”,人死則枯槁,所以說死人的居里名蒿里。相傳齊國東部(今山東東部)流傳《薤露》、《蒿里》謠謳。兩曲都是挽歌,為出殯時挽柩人所唱。漢代以《薤露曲》送王公貴族出殯,以《蒿里行》送士大夫、平民出殯。顯然,王廷相的“蒿下之古陵”中融入了《蒿里行》中某些傳統的意象,哀悼的對象是“蒿下古陵”中的士大夫和平民。因為古陵深埋在蒿里,可望可不可即,所以詩人只以“古陵在蒿下”作粗線條的勾勒。如果說“古陵在蒿下”是俯視,是視覺形象,那么,“啼烏在蒿上”則是仰視,是視覺形象與聽覺形象兼而有之。由“啼烏”,很自然地使人聯想起唐代詩人張繼《楓橋夜泊》中的名句:“月落烏啼霜滿天”,在所見(月落、霜滿天),所聞(烏啼)中呈現出一片幽寂清冷的景象。由“烏啼”,又很自然地使人聯想到李白《烏夜啼》中的詩句:“黃云破邊烏欲棲,歸飛啞啞枝上啼。”感物應心,由烏鴉回巢引發起行客思歸的愁緒。

然而,詩中沒有由“啼烏欲棲”直接引出行客思歸,而是突然插入一句“陵中人不聞”,由古陵之中的人(實際上指魂魄)“不聞”,反彈出行客聞聲而動情。“不聞”,固然是由于“陵中人”喪失了“聞”的功能,也是詩人故作曠達之語,是用欲揚先抑的手法反襯出體察人生、飽嘗辛酸的“行富”感物應心的敏感。對于詩人王廷想來說,“啼烏”不再是簡單的物象,而是融注著威信人生之感的豐富的意象。所以,他聞烏啼之聲而驚心動魄,而獨自惆悵。而行客獨自惆悵,固然有思歸愁緒的侵襲,又融注了《古詩十九首·青青陵上柏》中的某些意蘊:“人生天地間,忽如遠行客”,感嘆人生短促,猶如遠行作客,匆匆走過。作者懷古傷今,感嘆人生,凄婉之情油然而生。此種引發,往往可以舉一反三。

這首五言絕句以“行客自惆悵”作結,言已盡而意無窮。由此可見,這首詩故作曠達而情倍凄婉,純用白描而虛實相間,短小精悍而跌宕起伏,意象透瑩而遠神余味 ,是王廷想將自己的有關意象理論付諸創作實踐的一次成功的嘗試。

王廷相簡介

明代·王廷相的簡介

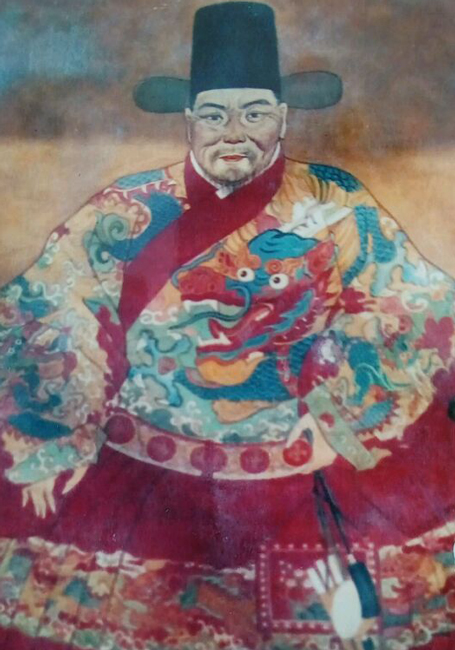

王廷相(1474-1544),字子衡,號浚川,世稱浚川先生,河南儀封(今蘭考)人,祖籍潞州。明代著名文學家、思想家、哲學家。王廷相幼年聰慧奇敏,好為文賦詩,且留心經史。《明史》稱他“博學強記,精通經術、星歷、輿圖、樂律,河圖洛書,周邵程張之書,皆有論駁” 。明孝宗時,與李夢陽、何景明等人,提倡古文,反對臺閣體,時稱“七子”(“前七子”)。 官至南京兵部尚書、都察院左都御史。謚“肅敏”。

...〔? 王廷相的詩(1篇)〕